FXで「勝率は高いのに、なぜか資金が増えない」という悩みを抱える人は少なくありません。

一見うまくトレードできているように見えても、損失の大きさと利益の小ささのバランス(=リスクリワード比) が崩れていれば、最終的な収支はマイナスになります。

どれだけトレードが上手でも、損切りと利確の距離を誤れば、努力はすべて水の泡。逆に、勝率40%でも利益を積み上げられる設計ができれば、それは再現性のある勝ち方になります。

たとえば、あるトレーダーが「1回の負けで−10pips」「1回の勝ちで+30pips」を目安にしている場合、勝率が50%を下回っていてもトータルではプラスになります。

このように、期待値=損益比×勝率という数式でトレードを設計することで、感情や運に左右されない統計的優位性を持つ投資が可能になるのです。

しかし、多くの初心者がこのリスクリワードの本質を理解せず、勝率だけを追い求めて負けパターンを繰り返しています。

本記事では、そうした勝率依存型から設計型トレードへの転換を目指す方に向けて、

-

リスクリワードの定義と計算式

-

理想的な比率(1:2〜1:3)と勝率の関係

-

チャート分析や資金管理との連携方法

-

よくある落とし穴と実践時の注意点

を体系的に解説します。

この記事を読み終える頃には、なぜ勝率ではなく損益比が大事なのかが腹落ちし、自分のトレードを確率的に勝てる設計へと変える第一歩を踏み出せるはずです。

FXリスクリワードとは何か|損益比が勝ち方の鍵になる理由

FXトレードで安定して利益を上げるためには、どれだけ勝つかよりも、どれだけの利益を確実に残すかを設計することが重要です。

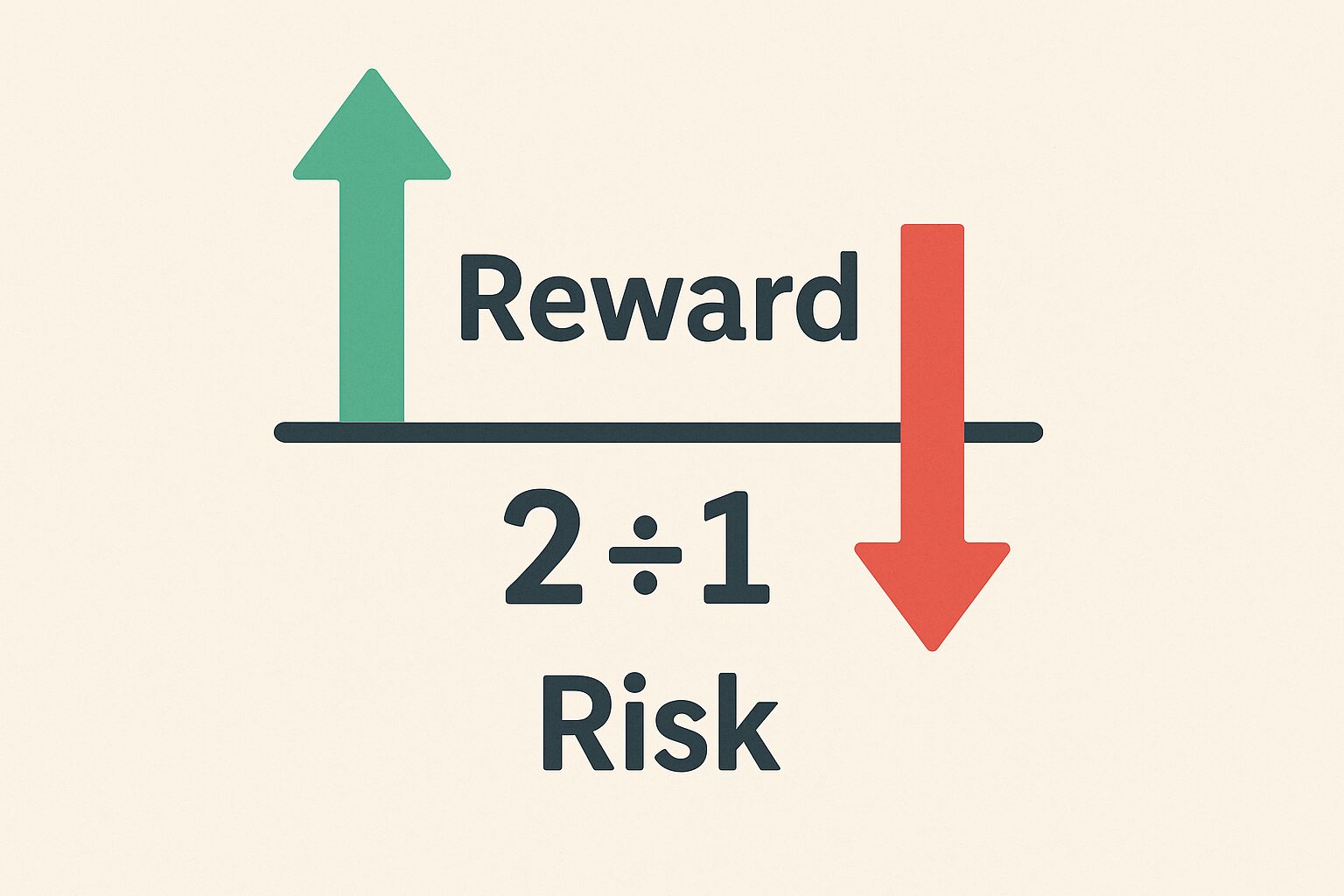

その核心にあるのが、リスクリワード(Risk & Reward)=損益比 という考え方です。

リスクリワードとは、1回の取引におけるリスク(損失)に対して、どの程度のリワード(利益)を狙うかを数値化した指標であり、FXの勝ち方を確率ではなく設計で捉えるための出発点になります。

リスクリワード(Risk & Reward/損益比)とは何か?定義と計算式

FXにおけるリスクリワードとは、簡単に言えば1回の負けに対して、どれだけの勝ちを取るかを表す損益比です。

次の式で定義できます。

例えば、損切りを −50pips、利確を +100pips に設定した場合、

リスクリワード比は 100 ÷ 50 = 2(=1:2) になります。

つまりリスクリワード1:2とは、1回の負けを2回分の勝ちで取り返す設計という意味です。

このシンプルな数値が、トレード全体の損益を決定づける基礎となります。

そのため、リスクリワードはトレード戦略全体を貫く土台として、まず最初に設計すべき指標と言えます。

なぜ勝率だけでは勝てないのか?期待値と損益比の関係

多くの初心者が、勝率が高ければ勝てると考えがちですが、それは半分正解で、半分間違いです。

なぜなら、勝率が高くても損切りが深すぎる場合、1回の負けでそれまでの数回分の利益を吹き飛ばしてしまうからです。

たとえば、次の2人のトレーダーを比較してみましょう。

| トレーダー | 勝率 | 平均利益 | 平均損失 | リスクリワード比 | 期待値 |

|---|---|---|---|---|---|

| A | 80% | +20pips | −100pips | 0.2 | −4 |

| B | 40% | +100pips | −50pips | 2.0 | +10 |

上記のように、Aは勝率80%でも期待値がマイナス。

一方、Bは勝率40%でも期待値がプラスです。

この期待値こそ、トレードの本質を表す数値です。

期待値とは、1回のトレードあたりの平均利益を意味し、以下のように表されます。

この計算式でプラスを維持できるなら、長期的に見てその戦略は利益を生み出します。

逆に、どれだけ連勝してもこの期待値がマイナスであれば、いつか必ず資金は減っていきます。

つまり、勝率が高い=勝てるではなく、リスクリワード比 × 勝率の掛け算がプラスであることこそが、勝ち続ける条件なのです。

期待値=損益比×勝率で考えるトレード設計 ─ 論文・実証からの裏付け

この期待値設計に基づく考え方は、感覚ではなく統計的な根拠に裏打ちされています。

この研究は、人間の勘ではなく、損益比と確率に基づいた設計が利益を生むことを示しています。

これらの理論・実証研究は、私たち個人トレーダーにとっても非常に示唆的です。

つまり、短期的な勝った・負けたに一喜一憂するのではなく、1回ごとのトレードを確率的に有利な取引として設計することが、プロとアマを分ける最大の違いなのです。

FXのリスクリワードとは、単なる損切りと利確の幅の比率ではなく、トレード全体の期待値をコントロールするための設計思想です。

-

勝率だけを追うと、いつか大きな損失で帳消しになる

-

損益比を意識したトレードこそ、統計的に優位性を持つ

-

期待値=損益比×勝率でプラスを維持できる設計をする

この3点を理解することで、あなたのトレードは感覚から構造へと進化します。

次項では、理想的なリスクリワード比率はどれか?を数値で比較し、1:1/1:2/1:3のどの比率がもっとも再現性の高い設計なのかを具体的に見ていきましょう。

理想のFXリスクリワード比率は?1:1/1:2/1:3を数値で比較

「FXではリスクリワードが大切」と聞いても、実際どの比率が最も現実的なのか分からない──そう感じる方も多いはずです。

トレードの世界では、リスクリワード比(損益比)を 1:1・1:2・1:3 のように設定するのが一般的ですが、その違いが収益構造にどう影響するのかを理解している人は意外と少ないです。

この章では、リスクリワードの理想的な比率を「期待値=損益比×勝率」という視点から数値で比較します。

どの比率が再現性のある勝ち方につながるのかを、実際の計算例をもとに見ていきましょう。

リスクリワード1:1の構造とリスク=リターンの落とし穴

まず最も単純なケースが、リスクリワード1:1です。

これは、1回の損失と1回の利益が同じ幅で設定されている状態を指します。

たとえば、−50pipsで損切り、+50pipsで利確するケースです。

この場合の期待値モデルは以下のようになります。

期待値 =(勝率 × 平均利益)−(敗率 × 平均損失)

勝率が50%のとき、

=(0.5 × 50)−(0.5 × 50)=0

つまり期待値はゼロです。

トレードを何百回繰り返しても、手数料やスプレッドを考慮するとマイナスになります。

実際の相場はスプレッドや滑り(スリッページ)が発生するため、1:1のトレードを続ける限り、長期的には少しずつ負けていく設計になります。

勝率60〜70%を維持できれば一見プラスになりますが、心理的プレッシャーや連敗リスクを考えると、1:1設計は期待値的にも再現性が低いといえます。

1:2〜1:3が再現性ある勝ち方となる理由(勝率30〜40%でも利益が出せる設計)

次に、リスクリワード比を1:2(損1に対し利益2)に設定した場合を考えてみましょう。

例えば、損切り幅50pips・利確幅100pipsの場合、勝率が40%でも次のような結果になります。

| リスクリワード比 | 勝率 | 平均利益 | 平均損失 | 期待値 | 結果 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1:1 | 50% | +50 | −50 | 0 | ±0(引き分け) |

| 1:2 | 40% | +100 | −50 | +10 | プラス収支 |

| 1:3 | 33% | +150 | −50 | +16.5 | 安定的にプラス |

勝率40%でも、リスクリワードが1:2以上であれば期待値はプラスになります。

さらに、1:3(損切り50pips・利確150pips)の場合、勝率がたとえ33%でも損益はトータルでプラスです。

この構造は、「勝率が低くても利益を残せる」ことを意味します。

つまり、リスクリワードを高める=再現性のある勝ち方を設計することなのです。

この結果は、相場の不確実性を数値の非対称性(リスク1に対してリターン2以上)で克服できることを示しています。

そのため、経験豊富なトレーダーの多くは 1:2〜1:3の範囲を現実的な理想値として採用しています。

トレードスタイル別目安(短期/中期/長期/スイング)と比率設計

理想のリスクリワード比は、トレードスタイルや時間軸によっても変わります。

以下の表は、代表的なスタイルごとの目安です。

| トレードスタイル | 目安比率 | 勝率目標 | 特徴・ポイント |

|---|---|---|---|

| スキャルピング(秒〜数分) | 1:1〜1:1.5 | 60〜70% | 小さく速く取るスタイル。スプレッドの影響を受けやすい。 |

| デイトレード(数時間〜1日) | 1:2 | 45〜55% | バランス型。1日の値動き内で優位性を狙いやすい。 |

| スイングトレード(数日〜数週間) | 1:3 | 30〜40% | 利益幅を広く取れる分、勝率は下がるが期待値が安定。 |

| ポジショントレード(週〜月単位) | 1:4〜 | 20〜30% | 長期のトレンドフォロー。少ないチャンスで大きく狙う。 |

このように、短期トレードほどリスクリワードは低め・勝率重視、長期トレードほどリスクリワードは高め・勝率低めという逆相関の関係があります。

重要なのは、勝率を追うのではなく、自分の時間軸に合った損益比を設計することです。

例えば、デイトレードで1:2を維持できるだけで、月間の期待値は安定してプラスになります。

このように、環境認識(トレンド/レンジ)によって理想比率は動的に変わることも忘れてはいけません。

-

リスクリワード1:1は引き分け構造(スプレッドを考慮するとマイナス)

-

1:2〜1:3の範囲が、勝率40%前後でもプラス期待値を維持できる理想ゾーン

-

スタイルや相場環境によって最適値は変化するが、共通して「損1に対して2〜3の利益」を目指す設計が有効

次項では、こうした比率を実際のチャート構造・相場局面にどう落とし込むかを解説します。

つまり、リスクリワードを狙って取るためのチャート分析×環境設計の実践パートです。

チャート分析×環境認識でリスクリワードを設計する

FXのリスクリワードは、単なる損益比ではなく、チャート構造と相場環境を踏まえた設計で初めて再現性が生まれます。

どんなにリスクリワード1:3の理論を理解しても、環境が噛み合わなければ期待値は崩れるのです。

ここでは、「どんなチャート環境でリスクリワードを取りやすいのか」「損切り・利確の根拠をどう定義すべきか」を、実際のチャート分析の視点から整理します。

理論で学んだ数値的リスクリワードを、相場の文脈(Price Context)と統計的優位性(Edge)の中に落とし込んでいきましょう。

どの時間足・相場環境(トレンド vs レンジ)で有利にリスクリワードを取れるか

リスクリワード設計で最も重要なのは、「どの相場局面でその比率が成立しやすいか」を把握することです。

チャートは常にトレンド(方向性がある)かレンジ(横ばい)のいずれかに分類され、この相場環境によって損益比の取りやすさはまったく異なります。

| 相場タイプ | 特徴 | リスクリワード比の取りやすさ | 戦略例 |

|---|---|---|---|

| トレンド相場 | 明確な方向性(上昇・下降) | 高い(1:3以上も可能) | 押し目買い/戻り売り |

| レンジ相場 | 上下に往復する値動き | 低い(1:1〜1:2程度) | レンジ逆張り/ブレイク狙い |

| 変動転換期 | トレンド崩壊・方向転換 | 不安定(期待値が崩れやすい) | 手仕舞い・静観が基本 |

たとえば、上昇トレンドで押し目を拾い、直近高値を利確目標に設定すれば、リスクリワード1:3を自然に実現できます。

一方、レンジ内では値幅が限定されるため、リスクリワードを無理に引き伸ばすと勝率が急落します。

このため、リスクリワードは「相場環境を読んで設定するもの」であり、チャートのフェーズに応じて最適比率を動的に調整するのが実践的な考え方です。

つまり、「比率」ではなく「環境×比率」で優位性を定義するのが、プロの設計思考なのです。

ローソク足パターン・サポート・レジスタンスを使った利確/損切り幅の設計

次に、実際のチャートでどのようにリスクリワードを可視化するかを見ていきましょう。

損切りと利確は価格の節目(support / resistance)を基準に設計します。

①損切り設定の原則(=リスクの定義)

-

直近安値/高値の少し外側に設定する(ノイズに巻き込まれない)

-

ローソク足のヒゲ先ではなく実体終値を基準にする

-

ATR(平均的な値動き)を考慮して「一時的な揺れ」を許容する

例:上昇トレンド中の押し目買いで、直近安値が145.20円なら、損切りを145.00円に設定。

この場合の損失幅は20pipsとなり、リスクリワード1:3を狙うなら利確幅は60pips(=146.80円付近)に設定します。

②利確設定の原則(=リワードの定義)

-

トレンドラインまたはレジスタンス(上値抵抗)を目標値とする

-

トレンドが伸びている局面では、分割決済を利用して期待値を最大化する

-

レンジ内では中心線 or 対極のバンドまでを目安にする

こうした価格帯の設計を通して、どこまで狙い、どこで切るかという損益比の根拠がチャートに裏付けられた形になります。

つまり、なんとなく利確・なんとなく損切りではなく、チャート構造に沿った合理的リスクリワード設計こそが本質です。

分析ツール・インジケーター(移動平均線・RSI・MACD)を設計に活かす

リスクリワードを科学的に設計するには、テクニカル指標(インジケーター)を活用するのも効果的です。

特に「エントリー精度を高めつつ、損益比を最大化する」ためには、次のような組み合わせが有効です。

| 指標 | 主な用途 | リスクリワード設計への応用例 |

|---|---|---|

| 移動平均線(MA) | トレンド方向の判断 | MA上抜け後に押し目買い → 利確は次のMAまでの距離を基準にする |

| RSI(相対力指数) | 過熱感の確認 | RSI30付近での押し目買い/70付近での戻り売りにより、リスクリワードを最大化 |

| MACD | トレンド転換点の検出 | MACDクロス後の初動でエントリーし、ダイバージェンス出現時に利確を設定 |

これらを単独で使うよりも、チャート構造+インジケーターの併用によって、高いリスクリワードを再現できる環境を可視化できます。

これは、リスクリワードを感覚ではなく、統計的優位性で最適化すべきことを裏付ける実証的結果です。

つまり、チャート分析とは勝ち負けを当てるための道具ではなく、損益比を設計するためのフレームワークとして活用すべきなのです。

-

リスクリワードはチャート構造と相場環境に依存する

-

トレンドでは高比率(1:3以上)、レンジでは低比率(1:1〜1:2)が現実的

-

損切り・利確はチャート上の節目(support/resistance)を基準に設定する

-

インジケーターは予測ではなく、損益比設計の補助ツールとして使う

次項では、こうしたチャート分析で得たリスクリワード設計を、資金管理やロット計算にどう落とし込むかを解説します。

つまり、理論と環境を結ぶ実務レベルのリスク管理フェーズです。

資金管理・ロット数・損切り幅まで含めた具体設計

どれほど優れたリスクリワード設計をしても、資金管理が崩れればトレードは長続きしません。

実際、破産するトレーダーの多くは「負けたから取り返そう」とロット数を増やすミスを繰り返します。

FXでは勝ち方よりも、負け方の設計が重要です。

この章では、1回のトレードにおける資金リスクを数値化し、ロット数・損切り幅・利確幅を一貫したルールに落とし込む方法を解説します。

リスクリワード(損益比)を期待値モデルとして活かすためには、資金を守りながら再現可能なポジションサイズを維持することが欠かせません。

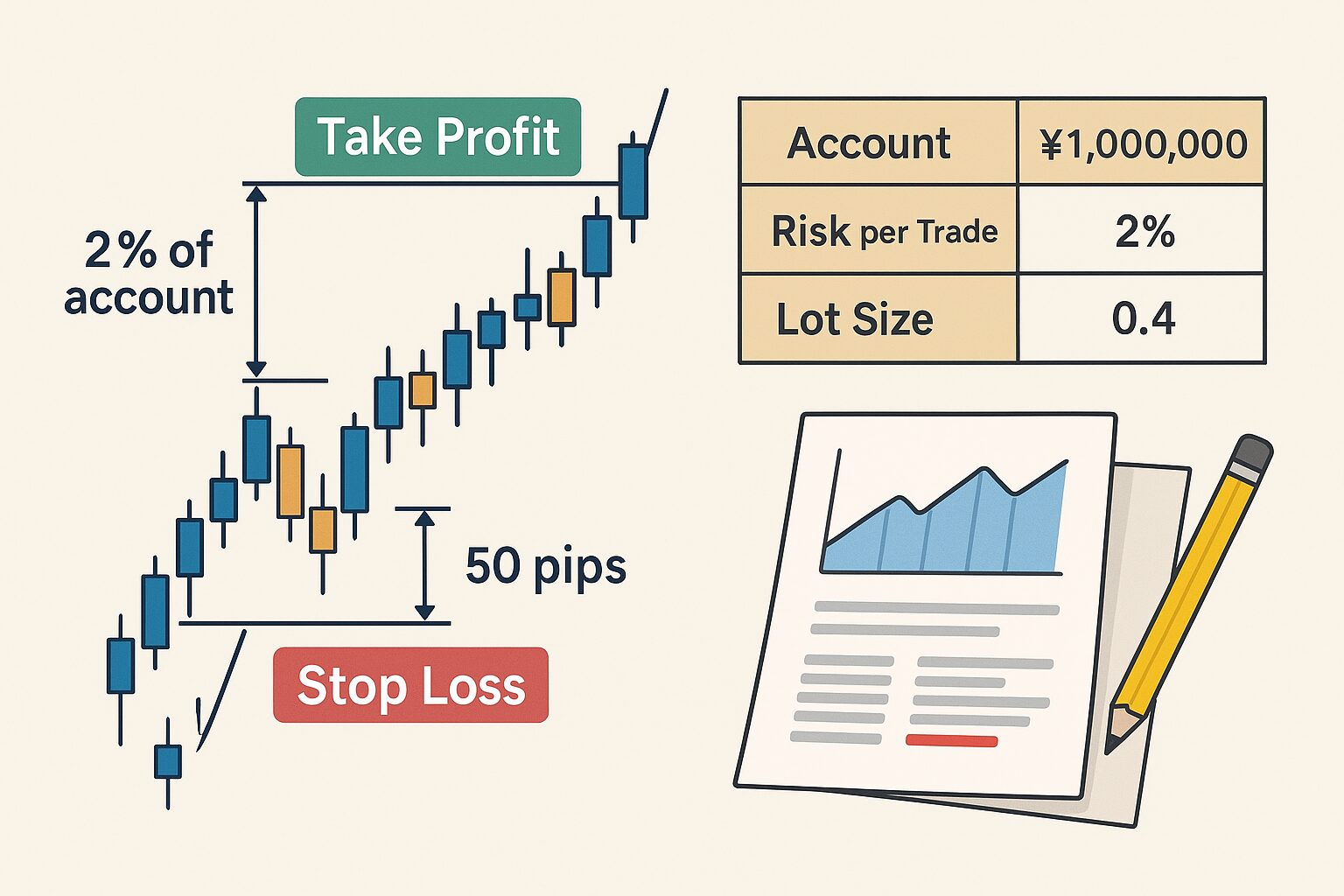

口座資金から1トレードあたりどれだけリスクを取るか(2%ルールの原則)

資金管理の基本は、1回のトレードで資金の何%を失う可能性があるかを明確にすることです。

この割合をリスク許容度と呼び、多くのプロが採用しているのが2%ルールです。

1回の損切りで口座資金の2%以上を失わないようにする、という資金管理ルール。

たとえば口座資金が100万円なら、1トレードあたりの最大損失は 2万円以内 に抑えます。

この範囲内で損切り幅とロット数を調整すれば、連敗しても資金が急減しません。

| 資金 | 1回あたりの許容損失(2%) | 10連敗時の残資金 |

|---|---|---|

| 100万円 | 2万円 | 約81.7万円 |

| 50万円 | 1万円 | 約40.8万円 |

| 30万円 | 6,000円 | 約24.5万円 |

連敗しても資金が残るのは、「損失を指数的に抑制」しているためです。

つまり、リスクリワードを機能させるための前提条件は、資金リスクを固定することなのです。

損切り幅から利確幅を逆算するロット計算式(実例付き)

次に、実際のロット数を求めてみましょう。

リスクリワードは「損切り幅」「利確幅」「ロット数」の3つが連動して成り立ちます。

どれか1つでもブレると期待値が崩れます。

まずは次の計算式を覚えてください。

例として、次の条件を使います。

| 条件 | 内容 |

|---|---|

| 口座資金 | 100万円 |

| リスク許容率 | 2%(=2万円) |

| 損切り幅 | 50pips |

| 通貨ペア | USD/JPY(1pips=100円) |

するとロット数は、

=(100万円 × 0.02)÷(50 × 100)= 0.4ロット となります。

もしリスクリワード1:3で設計するなら、損切り50pipsに対して利確150pips(=約6万円)が目標です。

このとき期待値は以下のように表せます。

=(0.4×6万円) −(0.6×2万円)= +0.6万円

これを100回続ければ、理論上+60万円。

FXでは一回で勝つかではなく、同じルールを100回続けて勝てるかが本質です。

この一貫性を担保するのが、ロット計算式+リスクリワード設計なのです。

また、ExcelやTradingViewのメモ機能に、損切りpips、利確pips、許容損失を入力すれば、自動でロット数を算出するシートを作ることも可能です。

実務トレーダーの多くは、こうした自作テンプレートを活用して資金一貫性を管理しています。

トレード記録・レビュー・改善サイクルを習慣化してリスクリワードを磨く

リスクリワードは一度決めて終わりではなく、検証・改善によって進化させる指標です。

勝率と損益比のデータを蓄積することで、トレードルールの「期待値」を可視化できます。

① トレード記録の基本構成

以下の項目を記録すると、再現性の分析がしやすくなります。

| 記録項目 | 例 |

|---|---|

| エントリー日時 | 2025/10/12 22:00 |

| 通貨ペア | USD/JPY |

| エントリー理由 | 移動平均線押し目買い+RSI30反発 |

| 損切り・利確設定 | −50pips/+150pips |

| 結果 | 勝ち(+150pips) |

| 勝率・リスクリワード | 40%/1:3 |

| 改善点 | エントリータイミングが遅かった |

② 改善サイクルの流れ

-

トレードを記録する(感情ではなくデータで残す)

-

勝率・損益比を集計する(10回・30回・100回単位で)

-

期待値を再計算する(勝率×平均利益−敗率×平均損失)

-

優位性が高い組み合わせを固定ルール化する

つまり、トレード記録とは「感覚を数値化し、再現性を高めるプロセス」です。

継続的にリスクリワード比と勝率を記録すれば、あなた自身の最適比率(1:2 or 1:3)が見えてきます。

-

1回の損失は資金の2%以内に抑える(2%ルール)

-

損切り幅から利確幅・ロット数を逆算し、期待値がプラスの設計を維持する

-

記録・検証・改善によって、自分の最適なリスクリワード比を見つける

この章を通じて、リスクリワードは「理論」から「運用ルール」へと進化します。

次項では、この設計を崩す落とし穴――つまりリスクリワードが機能しなくなる3つのケースについて解説します。

落とし穴と実践上の注意点|設計が崩れる3つの場面

FXのリスクリワード設計は、理論的には完璧でも、運用段階で崩れることが多々あります。

多くのトレーダーが、最初に立てた損益比(たとえば1:2や1:3)を守れず、途中で感情的に利確・損切りしてしまうのです。

その結果、期待値がマイナスに転落し、せっかくのトレードルールが形骸化します。

ここでは、実際の現場でリスクリワード設計が崩壊する3つの典型パターンを紹介し、それを防ぐための実践的な対策を解説します。

この章は、トレード経験が1年を超えた中級者ほど「刺さる内容」です。

①インジケーターを過信しすぎて設計外のトレードをする罠

トレード初心者の多くは、RSIやMACD、ボリンジャーバンドなどのインジケーターを根拠にエントリーします。

しかし、ここでの最大の落とし穴は、インジケーター=勝率向上ツールではなく、リスクリワードの設計補助ツールであることを忘れることです。

インジケーターはあくまで相場環境を可視化する道具であり、トレードの損益比やリスク量は別軸で管理すべき要素です。

たとえば、RSIが30を割ったからといって即買いしてしまうのは危険です。

もし損切り幅が小さすぎればリスクリワードが1:0.5となり、いくら勝率が高くても期待値はマイナスになります。

→ 損益比は1:0.7程度。勝率60%でも期待値はほぼゼロ。

リスクリワードを安定させるには、

-

インジケーターだけでなく、サポート・レジスタンス、直近のボラティリティも組み合わせる

-

「どの条件で損切り/利確を設定するか」をチャート構造に基づいて決める

この2点を明確にする必要があります。

つまり、インジケーターを補助輪として使うことが、設計型トレードの本質です。

②時間足・相場環境を無視して利確幅・損切り幅を設定するミス

次に多いのが、時間足と相場環境を無視したリスクリワード設計です。

スキャルピングのように数分単位で取引する人が、スイングトレード並みの100pips利確を狙えば、ほぼ確実にノイズに飲まれて損切り連発になります。

リスクリワード比を正しく設計するためには、時間軸ごとのボラティリティ幅を前提に、損切り・利確幅を調整することが欠かせません。

| 時間足 | 平均ボラティリティ(USD/JPY) | 現実的な損切り幅 | 理想的なリスクリワード比 |

|---|---|---|---|

| 5分足 | 約10〜20pips | 10〜15pips | 1:1〜1:1.5 |

| 1時間足 | 約40〜60pips | 30〜40pips | 1:2〜1:3 |

| 日足 | 約100〜150pips | 50〜70pips | 1:3〜1:4 |

つまり、時間足が短いほどリスクリワードの上限は低く、長期ほど比率を伸ばせる構造になっています。

また、相場がレンジ相場なのか、トレンド相場なのかによっても設計は変わります。

-

レンジ相場 → 小さい利確を積み重ね(1:1〜1:1.5)

-

トレンド相場 → 損切りを固定し、利確を伸ばす(1:2〜1:3以上)

つまり、相場環境と時間軸に応じて最適な比率レンジを選択することが、リスクリワード運用の鍵です。

③口座・取引環境(スプレッド・約定力・通信遅延)で設計が吹き飛ぶケース

最後に意外と多いのが、取引環境によるリスクリワード崩壊です。

どれだけ完璧に損益比を設計しても、スプレッドや約定力、通信遅延が悪ければ、実際の損益比は大きく劣化します。

たとえばドル円でスプレッド1.0pips、損切り幅20pips・利確40pipsでトレードすると、理論上のリスクリワード1:2は、実質約1:1.8に低下します。

加えて、スリッページで−2pips不利約定すれば、さらに期待値は崩壊します。

この問題を避けるためには、

-

スプレッドが狭く、約定力の高いFX口座を選ぶこと

-

通信遅延が少ない環境(VPS利用など)での自動化・検証

-

バックテスト時も実質スプレッドを考慮して再計算すること

が必須です。

特に、リスクリワード1:3を狙う戦略では、利確幅が大きいため数pipsのズレでも期待値が半減します。

したがって、チャート設計だけでなく「どの環境で執行するか」も含めて、リスクリワード戦略は環境一体型設計で考える必要があります。

設計が崩れる3つの瞬間を防ぐには、

| 崩れる場面 | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

| ① インジケーター過信 | 根拠が数値でなく感覚 | 損益比を優先し、指標は補助に使う |

| ② 相場環境の無視 | ボラティリティと時間足の不整合 | 時間軸別の比率レンジを固定 |

| ③ 取引環境の劣化 | スプレッド・遅延で期待値低下 | 約定力と通信品質を重視した口座選び |

この3つを意識すれば、リスクリワードは理論上だけでなく実運用でも再現可能な設計となります。

次項では、実際にこのリスクリワード設計を再現できる最適な口座・ツール環境を解説します。

次に進むステップと環境整備|勝ちやすい口座とツール選びへ

ここまでの章で、リスクリワードの理論・計算方法・実践設計まで理解できたと思います。

しかし、それを実際に再現できるかどうかは、取引環境次第です。

FXでは、チャート上で完璧なリスクリワード設計をしても、スプレッドが広かったり、約定力が低い環境では理論どおりの損益比を再現できません。

この章では、「勝ちやすい=リスクリワードを再現できる」環境の作り方を解説します。

理論と実践をつなぐ最後のステップとして、取引口座と分析ツールの整備を行いましょう。

リスクリワードを再現できる口座条件とは?(スプレッド・約定力・チャート機能)

リスクリワード設計の最大の前提は、「設計どおりに執行できる環境」を持つことです。

どれほど優れたトレード戦略でも、注文が滑ったり、コストが高ければ期待値はマイナスになります。

たとえば、リスクリワード1:3を設計していたとしても、スプレッドが2pips・スリッページが2pips発生すれば、実質の損益比は1:2.6〜2.7程度に低下します。

したがって、FX口座を選ぶ際は以下の3点を必ずチェックしてください。

| 条件 | 理想値 | ポイント |

|---|---|---|

| スプレッド | ドル円0.2pips〜0.3pips | 手数料コストが低いほどリスクリワード比の精度が保てる |

| 約定力(約定スピード) | 0.01秒前後 | スリッページの少なさ=損益比の安定性 |

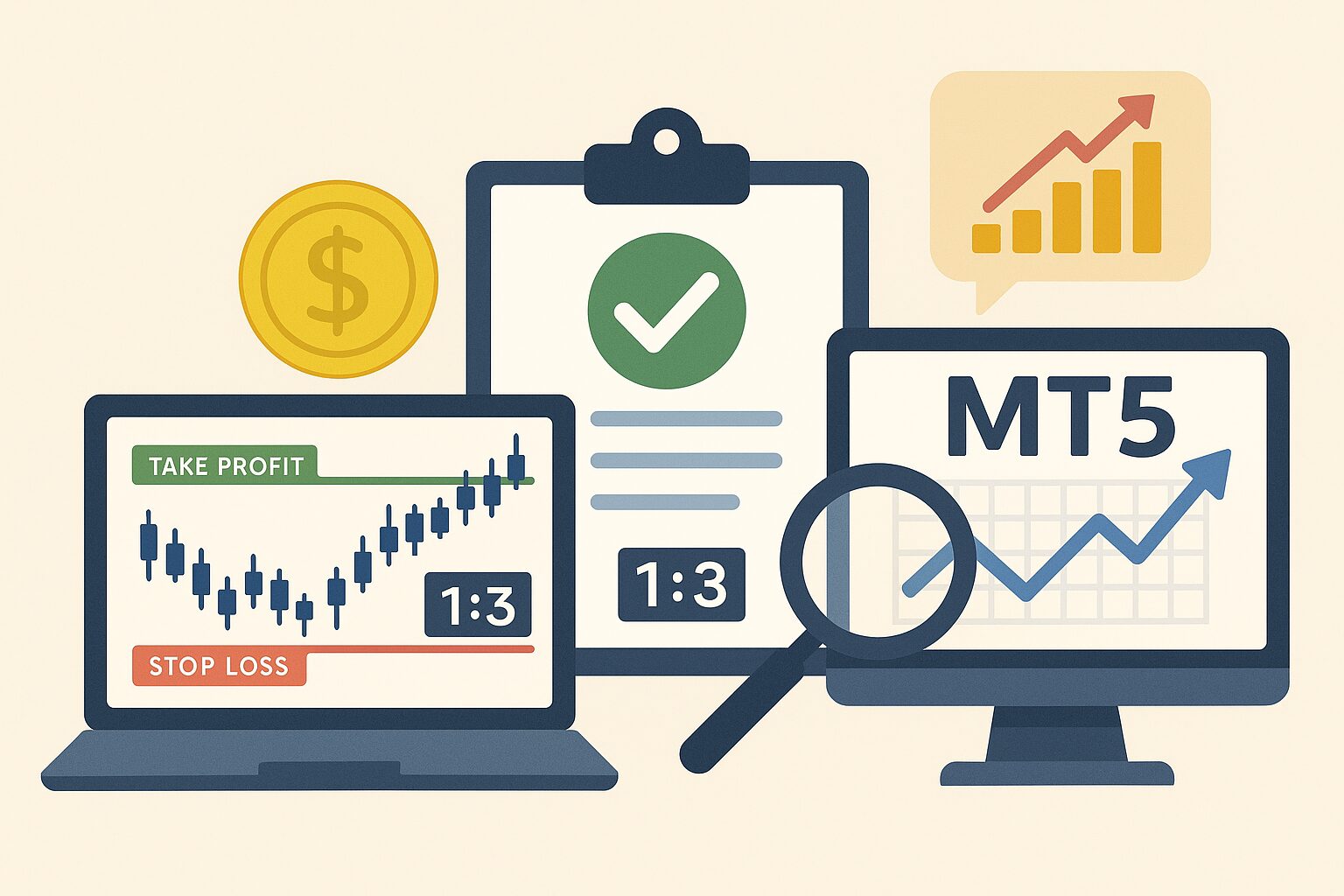

| 取引ツールの安定性 | MT5などの独立型 | 指値・逆指値・OCO注文を素早く設定可能 |

特に「MT5」は、複数ポジションの同時管理や、損切り・利確ラインをpips単位で明確に設定できるため、リスクリワード比の再現性が高いツールです。

また、スキャルピングを行う場合は「NDD(ノン・ディーリング・デスク)」方式を採用する業者を選びましょう。

ディーリングデスク方式では約定拒否や遅延が起こりやすく、1トレードの損益比が不安定化しやすい傾向があります。

つまり、戦略の精度と環境の品質はセットで考えるべきなのです。

分析ツール・チャートプラットフォーム(MT5/TradingViewなど)の選び方

リスクリワードを継続的に最適化するには、分析・検証ツールの整備も欠かせません。

感覚ではなく、チャート上で「損切り位置」「利確位置」「リスクリワード比」を数値で確認できる環境が必要です。

代表的なツールには次のような特徴があります。

| ツール名 | 特徴 | おすすめ用途 |

|---|---|---|

| MT5(MetaTrader5) | 無料で利用可能。エントリー・損切り・利確をラインで可視化でき、EAで自動売買も可能。 | 検証・自動化・再現型トレード向け |

| TradingView | ブラウザベースで軽量。リスクリワードツールで即座に損益比を計算可能。 | 分析・SNS共有・マルチデバイス運用向け |

| Excel/Googleスプレッドシート | 独自のロット計算・期待値シミュレーションが可能。 | 自作リスクリワード管理表向け |

TradingViewの長方形ツールやリスクリワード計算機能を使えば、チャート上に損切りライン・利確ライン・比率(例:1:2.8など)を一目で可視化できます。

これにより、感覚トレードから設計トレードへと意識が変わります。

また、MT5のストラテジーテスターを使えば、過去データに基づいてこの比率で過去100回トレードしたらどうなるかというバックテスト検証も可能です。

この検証こそが、リスクリワードの再現性を定量的に確認する唯一の手段です。

リスクリワードを守るには、ツールを整えることが最善の感情対策でもあります。

あなたの戦略を正確に実行する環境を整えたとき、ようやく期待値で勝てるトレードのスタートラインに立つことができます。

-

低スプレッド・高約定力の口座でリスクリワードを正確に再現する

-

MT5やTradingViewなどの分析ツールで損益比を数値化する

-

チャート分析と検証を組み合わせ、期待値を実際に測定できる状態にする

このステップを終えれば、あなたは理論を現実に変えるトレーダーへ進化しやすくなります。

次項では、この記事全体を総括し、FXリスクリワードとは何か?から始まった理論を、明日から実践できる行動リストに落とし込んでいきます。

まとめ|再現性のある勝ち方を設計する

ここまでFXにおけるリスクリワードというテーマを通じて、勝率よりも損益比と期待値でトレードを設計する考え方を学んできました。

本質は、当てることではなく、負け方と資金配分を設計することです。

そして、その理論を再現性ある勝ち方に変えるには、明確なルール・検証・環境という3つの柱を整える必要があります。

この章では、これまでの内容を整理し、明日から実践できる行動リストと、次に読むべき記事へのステップを提示します。

本記事の要点整理(定義・目安・設計・環境)

まずは本記事で学んだ内容を一度、体系的に振り返りましょう。

FXにおけるリスクリワードの理解は、「定義 → 理想比率 → 実践設計 → 環境整備」の流れで進めるのが理想です。

| 項目 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 定義 | リスクリワード=平均利益 ÷ 平均損失(損益比) | 勝率よりも「損益比×勝率=期待値」で考える |

| 理想比率 | 1:2〜1:3が現実的で安定 | 勝率40%前後でもプラス期待値を実現できる |

| 設計 | 口座資金の2%以内をリスク許容額に設定 | 損切り幅から利確幅・ロット数を逆算する |

| 環境 | 低スプレッド・高約定力・安定ツールを選ぶ | MT5/TradingViewなどで検証と記録を自動化 |

つまり、FXでリスクリワードを活かすとは、理論を仕組みに変えること。

その仕組みが「勝ちやすさ」ではなく、再現性を生む土台になります。

つまり、あなたが勝てるトレーダーになるというより、ブレないトレード構造を作ることが目的なのです。

今すぐ実践できる3ステップ(①定義を理解②比率を設計③環境を整える)

FXにおけるリスクリワード理論を実際のトレードに落とし込むには、明日からすぐにでも取り組める次の3ステップを意識してください。

STEP1│定義を理解する ― 損益比で考える思考に切り替える

勝率が高くてもリスクリワードが低ければ負け、勝率が低くても損益比が高ければ勝てる ― この構造を常に意識します。

STEP2│比率を設計する ― 1:2〜1:3の範囲で固定する

毎回違う感覚トレードを避け、一定の比率(例:50pips損切り→100pips利確)で100回繰り返す前提でシミュレーションする。

STEP3│環境を整える ― 再現性を支える口座とツールを選ぶ

TradingViewやMT5のリスクリワード計測ツールを使えば、感情ではなく数値でトレードを管理できます。

あなたの成功率を上げるのは、当て勘ではなく、構造設計そのものです。

次に読むと理解が深まる記事|理論をつなぎ、勝率を再構築する

リスクリワード理論は、単体で完結するものではありません。

次に読むべき記事として、チャート分析とリスク管理を推奨します。

この2本が、あなたの勝率設計と破産リスク制御を支えるからです。

-

FXチャート分析の基本|初心者でもできる勝ち方設計とツール選びのコツ

→ 相場構造を理解し、どの局面でリスクリワードが最大化できるかを学ぶ。 -

FXで勝てない理由と勝つための設計論|心理・資金管理・環境で再現性ある勝ち方を作る

→ FXで勝てない理由を、心理・リスク・環境の3視点から体系的に解説。

そして、実際のトレードに移る際には、リスクリワードを再現できる口座を選ぶことが最終ステップです。

→ DMM FXの評判・スプレッド・アプリを徹底比較|初心者にもおすすめ

これらを組み合わせれば、あなたのトレードは感覚ではなく構造で勝つ設計へと進化するはずです。

-

FXにおけるリスクリワードとは「損益比×勝率=期待値」で考えるトレード構造

-

理想比率は1:2〜1:3。勝率40%でもプラス期待値を実現可能

-

実践の鍵はルール化と検証。感情ではなく数値で判断する

-

環境整備が再現性を生む。口座・ツール・検証が三位一体で機能する

FXで安定して勝つということは、一度の大勝ちではなく、同じ勝ち方を何度も再現することです。

その再現性の源泉が、リスクリワードという設計思想にあります。

次はこの理論を、1対3手法やシミュレーション検証でさらに深めましょう。

あなたのトレードに、科学的な再現性という武器を加えてください。