FXトレードで「チャートを見ているのに勝てない」と感じたことはありませんか?

多くの初心者がつまずく原因は、チャート分析を感覚で終わらせてしまうことにあります。

実は、チャート分析とは過去の価格データを通じて市場参加者の心理を数値化し、どこで優位性(エッジ)が生まれるかを見極めるための科学的アプローチです。

単に移動平均線やRSI・MACDの使い方を学ぶだけでなく、なぜその指標が機能するのか、どの環境で使うべきかまで踏み込み、再現性あるトレードを実現するための思考法を整理します。

また、記事後半ではチャート分析に適したツールやFX口座の選び方も紹介します。

MT5やTradingViewなどの分析環境は、あなたの判断速度と精度を大きく左右します。

この記事1本で、ただチャートを読むトレーダーから、チャート分析を設計できるトレーダーへと進化できるはずです。

初心者でも理論的に勝てる土台を築く第一歩として、ぜひ最後まで読み進めてください。

FXチャート分析とは?勝ち方の設計図になる理由

FXのチャート分析とは、価格の変化を感情ではなく、構造で捉えるための思考法です。

多くの初心者は、ローソク足や移動平均線を「上がった・下がった」と視覚的に判断してしまいがちですが、プロトレーダーはその背後にある需給のバランス・投資家心理・トレンド構造を読み取っています。

言い換えれば、チャート分析は市場の意思を翻訳する作業であり、勝ち方を設計するための設計図なのです。

チャートとは何か|価格変動を見える化する技術

チャートとは、過去の為替レート(価格・時間・出来高など)をグラフ化し、市場の動きを可視化したものです。

FXのチャート分析では、この視覚情報を通じてどの価格帯で買い手・売り手が優勢か、トレンドがどの方向に進みやすいかを把握します。

陽線が連続する局面では買い圧力、陰線が続けば売り圧力が強まることを意味します。

しかし重要なのは、線の形よりもその背景にある需給の物語です。

大きなヒゲは投資家心理の迷いや反転の兆候を示し、出来高はその信頼度を補強します。

チャートをただ絵として見るか、情報構造として捉えるかで、分析の精度は大きく変わります。

前者は偶然に頼るトレード、後者は再現性のある戦略設計へと進化します。

ローソク足とティックボリュームの読み方|市場心理を可視化する

ローソク足分析は、チャート分析の出発点です。

一本一本の足が投資家の心理を映し出しており、「恐怖」「欲望」「焦り」といった感情の集約がそこに現れます。

たとえば、上ヒゲの長い陰線は上値で売りが優勢だったことを示し、逆に下ヒゲの長い陽線は一時的な下落後に買い支えが入ったことを示します。

また、ティックボリューム(価格変動の回数)が急増している場合、マーケットの注目度やボラティリティの高まりを示すシグナルとして機能します。

FXのチャート分析を行う際は、価格の形を読むだけでなく、どの局面で市場が熱を帯びているのかを読み取る視点が欠かせません。

つまり、チャートは単なるグラフではなく、参加者の行動を確率的に映し出すデータベースなのです。

ダウ理論に基づくチャート構造|トレンドと転換の理解

ダウ理論は、チャート分析の基礎となる古典的かつ普遍的な理論です。

6つの基本原則のうち、特に重要なのが「トレンドは明確な転換シグナルが出るまで継続する」という考え方です。

この法則は、FXのチャート分析でも中心概念として機能します。

その流れが崩れた瞬間こそが転換点であり、トレードの勝ち負けを分ける分岐点になります。

また、ダウ理論は時間軸の階層構造を示唆しており、短期トレンド(デイトレード)・中期トレンド(スイング)・長期トレンド(投資)が相互に影響し合うことを説明します。

このマルチタイム構造の理解は、次項の時間足と環境認識へ直結します。

つまり、FXのチャート分析は単なる線の解釈ではなく、トレンド構造を階層的に理解し、どの波に乗るかを選ぶ設計学なのです。

-

チャートは市場参加者の心理と需給を見える化した構造データ。

-

ローソク足+出来高で感情の強弱を把握できる。

-

ダウ理論に基づき、トレンドを構造的に理解することが勝ち方の設計図となる。

-

感覚トレードから脱し、確率と構造に基づく判断を行うことが再現性への第一歩。

相場の流れを掴む|時間足と環境認識の基本

FXのチャート分析を行う上で最も軽視されがちなのが、時間足と相場環境の把握です。

トレーダーが同じチャートを見ていても、1分足で売りサインを出す人もいれば、日足では上昇トレンドに見える人もいる──。

つまり、どの時間軸で市場を観察するかによって世界の見え方が変わります。

勝ちトレーダーは、チャートを部分的にではなく階層的(マルチタイム)に捉える力を持っています。

上位足と下位足の関係|マルチタイムフレーム分析の考え方

FXのチャート分析では、上位足の方向性に沿って下位足でタイミングを取るという原則が基本です。

たとえば日足が上昇トレンドなら、4時間足や1時間足で押し目を狙う、という考え方です。

上位足は相場の基調を示し、下位足はその波の中でどこに乗るかを教えてくれるのです。

つまり、1つの時間足だけに依存する戦略は統計的に脆弱なのです。

初心者の方は、まず上位足=地図、下位足=行動計画と考えると理解しやすいでしょう。

上位足で流れを掴み、下位足でエントリータイミングを取る、これが勝ち方の設計における分析の軸です。

トレンド相場とレンジ相場の見極め方

FXのチャート分析を成功させるには、いま市場がトレンドなのか、レンジなのかを見極めることが不可欠です。

トレンド相場では、高値・安値の切り上げ/切り下げを確認し、レンジ相場では、価格が一定の範囲で往復している状態を認識します。

たとえば、短期MAが中期MAを上抜けて乖離が広がっている場合は上昇トレンド。

一方で、複数のMAが横ばいで価格が交錯しているときはレンジ相場です。

トレンド期は順張り(トレンドフォロー)、レンジ期は逆張り(リバウンド狙い)が有効ですが、誤って局面を見誤ると逆向きエントリーになりやすく、負けやすい典型パターンになります。

重要なのは、相場の局面を事前に定義しておくことです。

トレンド判定の基準(例:MAの傾き角度・高値更新数)を固定し、レンジ時には取引回数を減らすなど、行動設計をルール化すると、感情的トレードを避けられます。

短期トレードと長期投資の分析軸を分ける

FXのチャート分析では、短期と長期で、見る指標と分析目的が異なります。

スキャルピングやデイトレードでは、ボラティリティ(価格変動幅)とエントリーポイントの精度が重要です。

一方、スイングトレードや中長期投資では、トレンドの持続性・通貨ペア間の強弱・金利差など、構造的な流れを重視します。

短期分析では、ローソク足パターン(ピンバー、包み足など)やRSI、ボリンジャーバンドが機能しやすい。

中長期では、移動平均線のクロスやサポート・レジスタンスがより信頼できる判断軸になります。

長期トレーダーが5分足のノイズで動揺してはいけませんし、短期トレーダーが週足のトレンドを見ているだけでは遅すぎます。

分析の本質は、正確な未来予測ではなく、どの時間軸で優位性があるかを見つけることです。

市場には無数の波が重なっており、自分がどの波に乗っているのかを意識することが勝ちトレードの前提条件になります。

-

時間足は市場を見るレンズ。上位足で流れを掴み、下位足で精度を高める。

-

トレンド相場とレンジ相場を区別し、局面別ルールを事前に設計する。

-

短期/長期で分析目的を分け、自分のトレード時間軸を固定する。

-

1つの時間足だけに依存せず、マルチタイムで環境を捉えることで、分析の再現性が高まる。

代表的なチャート分析手法と使い方【基礎インジケーター編】

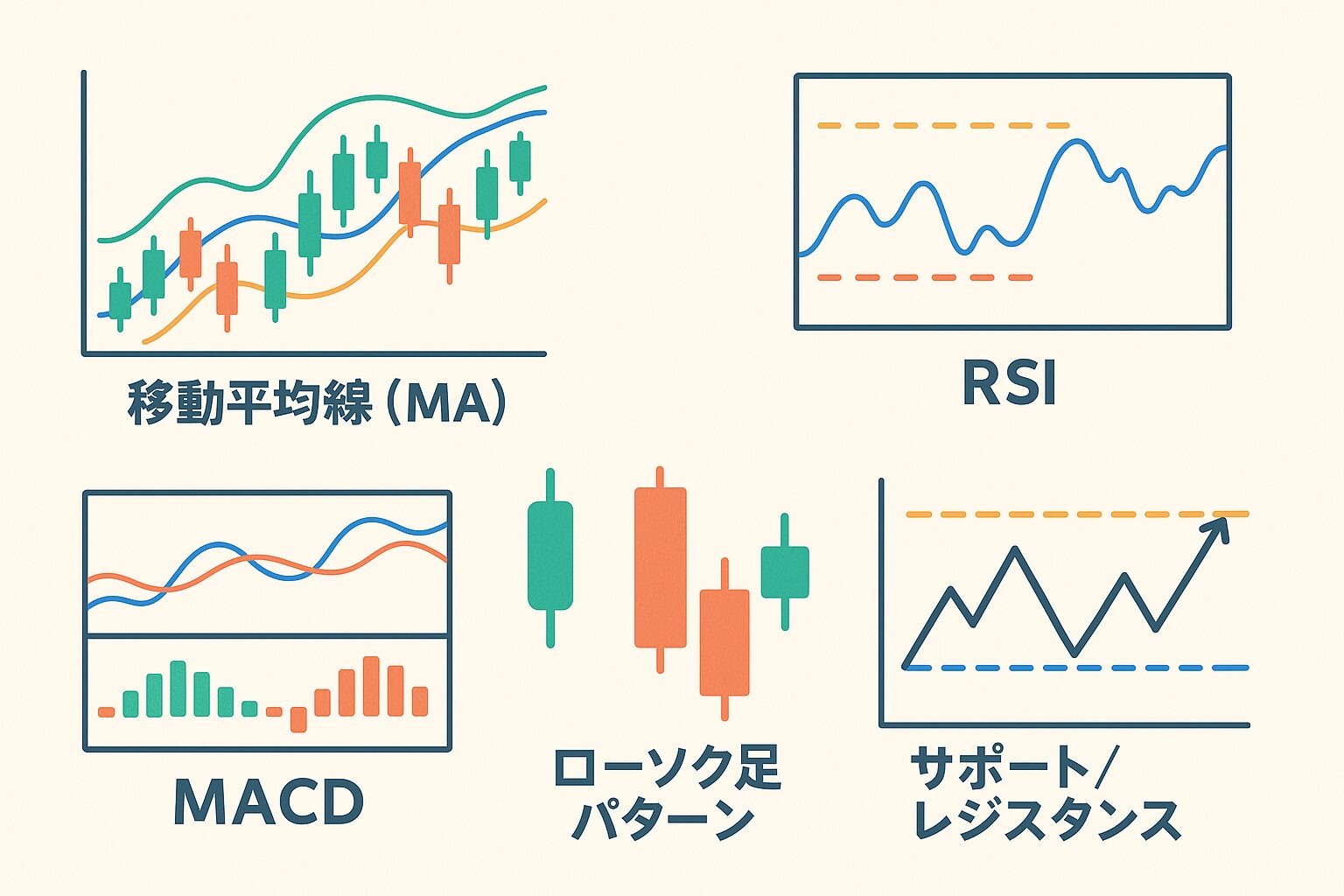

ここからは、FXのチャート分析の具体的な武器となるインジケーターを紹介します。

チャートを読むとは、価格の動きに一貫したロジックを与えることです。

代表的なインジケーターである移動平均線(MA)・RSI・MACD・ローソク足パターン・サポート/レジスタンスを理解することで、

なぜそのタイミングでエントリーすべきかという判断軸を確立できます。

多くの初心者は、インジケーターを見ているだけで終わりますが、重要なのは分析→設計→再現の流れです。

単にシグナルを見るのではなく、どの条件下で優位性を持つかを明確にすることが勝ち方の第一歩です。

移動平均線(MA)|トレンドの勢いと方向を掴む

FXのチャート分析の基本中の基本が、移動平均線(Moving Average)です。

MAは、一定期間の価格の平均値を線で示し、トレンドの方向性・強さ・転換点を視覚的に捉えることができます。

短期MAが長期MAを上抜ければ上昇トレンドの初動(ゴールデンクロス)、下抜ければ下降トレンド転換(デッドクロス)の可能性が高まります。

しかし、クロスをそのままエントリーシグナルと考えるのは危険です。

本質は、どの時間足で、どの傾き角度を持っているか。

トレンドが強いほどMAの傾斜は急になり、ローソク足との乖離も拡大します。

したがって、エントリーの根拠を形ではなく角度と乖離という量的視点で判断することが大切です。

つまり、MAは古典的でありながら、依然として市場の慣性を測る最適な指標の一つなのです。

RSIとMACD|過熱感と反転を読み解く

RSI(Relative Strength Index)は、相場の買われすぎ/売られすぎを測るオシレーター系指標です。

数値は0~100で示され、70以上なら買われすぎ、30以下なら売られすぎとされます。

ただし、数値そのものではなく変化率と相場局面の組み合わせを見なければ意味がありません。

この場合、RSIの高止まりは過熱ではなく、勢いの継続を示すシグナルです。

一方で、RSIが高値圏から下落に転じるタイミングは、反転リスクを示す重要な兆候になります。

MACD(Moving Average Convergence Divergence)は、2本の移動平均線の差分を利用してトレンドの転換点を捉える指標です。

MACDラインがシグナルラインを上抜けると買い、下抜けると売り――と単純に教えられることが多いですが、

本質は、短期と長期の勢いの差=トレンドのエネルギー変化を測ることにあります。

つまり、RSIが過熱を示し、同時にMACDがデッドクロスする局面は確率的な転換点としての信頼度が高いということです。

ポイントは、RSI=心理、MACD=勢いという補完関係で使うこと。

異なるタイプの指標を組み合わせることで、分析の多次元性を確保できます。

ローソク足パターンとサポート・レジスタンスラインの活用法

FXのチャート分析をする上で、価格の視覚的な言語であるローソク足パターンも重要です。

ピンバー、包み足、ツーバーリバーサルなど、反転のサインは多数ありますが、

それ自体を魔法のシグナルとして捉えるのではなく、文脈(相場環境)と組み合わせて読む必要があります。

サポートラインやレジスタンスラインは、市場参加者の集団心理が反応しやすい価格の記憶です。

多くの投資家が意識する価格帯は流動性が集中しやすく、反発やブレイクが起こりやすい。

したがって、ローソク足の形 × 水平ライン × ティックボリュームを同時に観察することで、チャート分析の精度は飛躍的に高まります。

つまり、人間の心理的節目を数値化して捉えることが、再現性のある分析につながるのです。

トレンド転換のサインを見逃さないために

多くのトレーダーが苦手とするのが、トレンドの終わりを察知することです。

上昇相場が永遠に続くと思い込む心理は、誰もが持つバイアスです。

トレンド転換を見極めるには、複数の指標を重ねて確認する合意形成型分析が有効です。

たとえば、

-

価格が長期移動平均線を割り込む

-

MACDがシグナルを下抜ける

-

RSIが50を下回る

これらが同時に起きたとき、上昇トレンドの勢いは確実に鈍化しています。

逆に、レンジ相場でMACDがゼロラインを超え、RSIが上向く場面は初動サインとして注目すべきです。

重要なのは、1つの指標に依存しない設計です。

つまり、勝ち方を設計するには、どの指標が、どの局面で、どの程度信頼できるかを定義しておく必要があります。

FXのチャート分析は、正解を当てる作業ではなく、確率的優位性を組み合わせる設計思考なのです。

-

移動平均線は、トレンドの方向と勢いを可視化する最基礎ツール。

-

RSI・MACDは心理と勢いを補完的に捉え、転換点の精度を高める。

-

ローソク足パターンは単体でなく、サポート・レジスタンスと組み合わせて使う。

-

複数指標の合意形成が勝率を高める鍵。

-

インジケーターは見るものではなく、設計するための数値的言語である。

チャート分析を勝ち方に落とし込む設計論

ここまでで、FXのチャート分析の基礎的な読み方と主要インジケーターを学びました。

しかし、分析できる=勝てるではありません。

多くのトレーダーがつまずくのは、インジケーターやチャートパターンを理解しても、それを期待値のある勝ち方に設計できていないからです。

チャート分析は当てるためではなく、長期的に利益を残すための構造を作る行為です。

ここでは、期待値・リスク管理・検証プロセスの3つを軸に、チャート分析を再現性のある勝ち方へ変える方法を体系的に解説します。

期待値の設計|勝率ではなく損益比で考える

FXのチャート分析を行う上で最も重要な概念が「期待値」です。

期待値とは、1回あたりの平均損益=(勝率×平均利益)−(敗率×平均損失)を指します。

どんなに勝率が高くても、1回の損失が大きければトータルではマイナスになります。

逆に勝率80%でも損益比が1:0.3なら、期待値=0.8×0.3 − 0.2×1=−0.04でマイナスになります。

つまり、勝率ではなく損益比(リスクリワード)を基準にトレード設計を行うことが、チャート分析を勝ち方に変える第一歩です。

たとえば移動平均線やRSIを用いたFXのチャート分析では、単にシグナルで入るではなく、このパターンのとき、平均して何pips伸び、どれだけ逆行するかを過去データで測ることが肝心です。

これにより、「この分析パターンは期待値が1.3以上ある」などの定量的根拠を持ってトレードできます。

つまり、勝ち方とは当てることではなく、有利な条件だけで戦う設計なのです。

リスク・資金管理を組み合わせる理由

FXのチャート分析でどんなに優れたシグナルを得ても、ロット数・損切り幅・リスク許容度が適切でなければ、一瞬で資金を失う可能性があります。

例えば、1トレードあたりの損失を総資金の1〜2%以内に抑えるだけで、連敗時でも生存確率を飛躍的に高められます。

これを「リスク1%ルール」と呼びます。

また、FXのチャート分析を使う際は、損切りを価格のノイズではなく構造の崩壊点に置くことが大切です。

たとえばサポートラインを割った直後ではなく、サポートが3本連続で否定された位置=シナリオの破綻点に設定する。

そうすることで、感情的な損切りを防ぎ、トレードの一貫性を維持できます。

つまり、チャート分析の優位性は、ポジションサイズというエンジンによって現実の利益に変わるのです。

分析 → 設計 → リスク調整、この3ステップを統合してこそ、再現性のある勝ち方が完成します。

トレード記録とレビューでエッジを検証する

チャート分析を学んでも、実際のトレード結果を検証しない限り、自分の優位性(エッジ)は見えてきません。

各エントリーで、根拠、時間足、指標、損益比、結果を記録し、少なくとも30〜50件のデータを取る。

これをExcelやNotionなどにまとめるだけで、どの局面で勝率が高いか、どのインジケーターが機能しているかが見えてきます。

また、再現性のある勝ち方とは、ブレないルール+修正可能な検証構造のことです。

勝ち負けの結果ではなく、期待値が想定どおりだったか、分析通りに行動できたかを振り返る。

このプロセスを繰り返すことで、FXのチャート分析は感覚から検証可能な理論へと進化します。

これは個人トレーダーにもそのまま当てはまります。

検証とは、人間が行う学習アルゴリズムそのものです。

このように、

- 期待値を定義し、

- リスク管理で資金を守り、

- 検証でルールを改善する。

この循環を回すことが、チャート分析を知識から勝ち方へ変える唯一の道です。

-

FXのチャート分析の目的は、勝率ではなく期待値を最大化すること。

-

損益比とリスク許容度を設計すれば、分析の価値は倍増する。

-

トレード記録と検証が再現性を生む。

-

勝ち方とは、当てる力ではなく、設計と検証を続ける力である。

チャート分析でよくある失敗と対策

FXのチャート分析を学んでも、「なぜか結果につながらない」という人は少なくありません。

それは知識不足ではなく、使い方の誤りや前提条件の欠如にあることが多いです。

チャート分析は確率的な道具であり、どんな状況でも当たる魔法ではありません。

むしろ、誤った使い方をすれば、逆効果になるリスクさえあります。

ここでは、初心者が陥りやすい3つの代表的な失敗と、その具体的な回避策を解説します。

インジケーターを多用しすぎる指標依存の罠

FXのチャート分析を始めたばかりの人が最も陥りやすいのが、「インジケーターをたくさん使えば精度が上がる」という誤解です。

移動平均線、RSI、MACD、ボリンジャーバンド、ストキャスティクス…画面いっぱいに指標を重ねた結果、何を信じればいいのか分からなくなる。

これを指標依存と呼びます。

複数のインジケーターが同じ方向性を示す合意形成を見つけることが本質であり、

それ以外はノイズです。

特に、同系統の指標(RSIとストキャスティクスなど)を併用しても、意味が重複するだけで新しい洞察は得られません。

つまり、少なく深く使うことが、最も勝ち方に近い戦略なのです。

対策としては、

-

使うインジケーターは「トレンド系1つ+オシレーター系1つ」まで。

-

目的を明確に(方向を測るのか、勢いを測るのか)。

-

3つ以上使う場合は、役割の重複を避ける。

時間足のズレで判断を誤るケース

次に多い失敗が、時間足のズレによる誤読です。

たとえば、5分足で上昇トレンドに見えても、1時間足ではレンジ相場、日足では下降トレンドということはよくあります。

短期足だけを見るとノイズに振り回され、上位足だけを見るとエントリーチャンスを逃すというジレンマに陥ります。

このズレを防ぐには、上位足で方向を確認し、下位足でタイミングを取るというマルチタイムフレーム分析を徹底することが重要です。

たとえば、

-

日足

トレンド方向を確認(上昇 or 下降) -

1時間足

押し目 or 戻り目を特定 -

5分足

エントリータイミングを測定

という具合に、階層構造でチャートを読むことが勝率を安定させます。

対策として、

-

まず上位足の方向性を確認してから分析する。

-

異なる時間足で逆方向のシグナルが出た場合は取引しない選択を。

-

各時間軸の役割(環境認識/戦略/戦術)を固定化する。

環境認識を無視したトレードは分析の無駄になる

もう一つの根本的な落とし穴が、環境認識を無視したチャート分析です。

どんなに完璧なパターンを見つけても、相場全体の地合いが逆風なら勝率は下がります。

FXのチャート分析は、あくまで市場の地形を読む技術であり、地形そのもの(=ファンダメンタルズや相場サイクル)を無視しては成立しません。

特に経済指標発表や中央銀行イベントの直前は、テクニカル分析が一時的に機能しなくなるケースもあります。

これは誤読ではなく、前提条件の崩壊です。

したがって、チャート分析を行う前に、

-

主要経済指標カレンダーを確認する

-

直近の市場テーマ(ドル買い・円安など)を把握する

-

各通貨ペアの相関をチェックする

これらを前提認識としてセットすることが欠かせません。

つまり、環境を理解しない分析は、地図を持たずに航海するようなものです。

対策として、

-

相場の方向性(トレンド or レンジ)を先に確認する。

-

経済イベント前後のトレードは避ける。

-

テクニカル分析を環境理解の補助ツールと位置づける。

誤読ではなく誤設計が本当の敗因

多くの人が「チャートを間違えて読んだ」と思いがちですが、実際の敗因は設計段階の欠陥にあります。

- インジケーターを並べすぎた設計

- 時間軸を意識しない設計

- 環境を無視した設計

つまり、誤読よりも誤設計が損失を生む最大の要因です。

チャート分析はツールに過ぎず、本体は設計思想です。

そしてその設計は、検証と記録によって磨かれていきます。

分析=習慣、検証=成長と捉え、失敗そのものを学習資産に変えていくことが、最終的な勝ち方です。

チャート分析に最適なツールとFX口座を選ぶ

FXのチャート分析を実践で活かすためには、「どのツールで」「どの口座を使うか」という環境設計が欠かせません。

同じ手法・同じロジックでも、使うツールやスプレッド条件が違えば結果が変わります。

多くの初心者がツールの選択を軽視しがちですが、実際は 分析精度 × 取引環境=期待値の再現性 を決める最重要要素です。

ここでは、FXのチャート分析に強いツール・取引環境を選ぶための判断軸を、実務者視点で整理します。

チャート機能・描画ツールの比較(MT5/TradingViewなど)

FXのチャート分析を行う際に最も重要なのが、チャートツールの性能です。

分析の質はツールの可視化力で決まると言っても過言ではありません。

代表的なプラットフォームとしては、

-

MetaTrader 5(MT5)

-

TradingView(トレーディングビュー)

-

各社オリジナルツール(例:GMOクリック証券のプラチナチャート+など)

が挙げられます。

MT5(MetaTrader 5)

世界的に最も普及しているFX分析ツールで、

-

高速描画・複数時間足の同時表示

-

カスタムインジケーターの導入

-

自動売買(EA)のバックテスト機能

が特徴です。

特に「プログラムで分析ロジックを再現したい」「検証を自動化したい」という中上級者に最適です。

一方で、UIはやや玄人向けで、初心者には操作に慣れるまで時間がかかります。

TradingView(トレーディングビュー)

ブラウザベースの次世代チャートツールで、

-

美しいデザインと直感的操作性

-

スマホ連携・SNSシェア

-

豊富なインジケーター・描画ツール

が魅力です。

特に、RSI・MACD・ボリンジャーバンド・VWAPなどを同時表示しても処理が軽く、視覚的に理解しやすい分析”を求める人に最適です。

各社オリジナルツール

国内証券会社の提供するチャートツールも進化しています。

特にGMOクリック証券の「プラチナチャート+」やDMM FXの「DMMチャート」は、MT5ほどのカスタマイズ性はないものの、日本語UI・発注連携・経済指標表示機能が充実。

「分析と取引を同時に行いたい」という実戦派に適しています。

まとめると、

| ツール | 特徴 | 向いている人 |

|---|---|---|

| MT5 | 検証・EA対応・多機能 | 中上級者/検証重視派 |

| TradingView | 直感的・軽快・多端末対応 | 初心者〜中級者/視覚型学習派 |

| オリジナルツール | 日本語・取引一体型 | 実践トレード派/国内口座重視 |

スプレッド・約定力・通信遅延が分析精度を左右する

FXのチャート分析の優位性を活かすには、ツール性能だけでなく、取引条件(Execution Quality)が重要です。

どれだけ完璧なシナリオでも、スプレッドが広い・約定が遅い口座では再現性が失われます。

具体的には、次の3要素を重視してください。

①スプレッド(取引コスト)

スプレッドは実質的な参戦料です。

特に短期トレードでは、0.2〜0.3pipsの差でも年間損益に大きな影響を与えます。

スキャルピングやデイトレ中心のトレーダーは、固定スプレッド・低スプレッド口座を選ぶのが鉄則です。

②約定力(Execution Speed)

分析通りに押し目で入っても、注文が滑る(スリッページ)とエッジが消えます。

高速サーバー・約定率99%以上を公表している会社(例:GMOクリック証券、外為どっとコムなど)は、

短期派に適しています。

③通信遅延・安定性

チャート分析はリアルタイム性が命です。

特に経済指標発表時や急変動時は、通信遅延が命取りになります。

MetaTrader系で自社サーバーを持つブローカー、または国内FX業者の専用アプリ・VPS対応を選ぶと安定します。

対策として、

-

スキャル派

スプレッド重視(0.2pips以下) -

デイトレ派

約定力重視(滑りにくい) -

スイング派

安定性重視(長期ポジションに耐える)

目的別おすすめ口座(初心者・デイトレ・スイング・シストレ)

FXのチャート分析を実践に移す段階では、自分のスタイルに合った口座を選ぶことが肝心です。

ここでは目的別に4タイプを整理します。

初心者向け→操作性と学習環境を重視

- DMM FX

スマホアプリが直感的で、リアルタイムチャートの見やすさは業界随一。

デモ口座でチャート練習が可能。

チャート機能にRSI・MACD・ボリンジャーバンドなど標準搭載。

初心者がFXのチャート分析を実践しながら覚えるのに最適。

デイトレ派→高速約定×スプレッド重視

- GMOクリック証券

0.2pips水準の低スプレッド。

約定力・サーバー安定性ともにトップクラス。

プラチナチャート+で複数時間足を同時表示できる。

トレンド・レンジの切り替えを見極めたい中級者に最適。

\GMOクリック証券で口座開設/

公式サイトへ

スイング・分析重視派→多機能・検証環境を重視

- OANDA Japan(MT5対応)

MT5プラットフォームを使って自動売買やバックテストが可能。

ヒストリカルデータが豊富で、過去チャート検証に強い。

チャート分析×戦略検証を両立させたい実務志向者におすすめ。

\OANDA Japanで口座開設/

公式サイトへ

検証・自動売買派→国内でMT5が使える本格環境

- フィリップ証券(Phillip MT5)

金融庁登録の国内業者で、MetaTrader5(MT5)を正式採用。

自動売買(EA)やカスタムインジケーターを利用可能。

VPS(仮想サーバー)接続でEAを安定稼働できる。

バックテストから実取引までワンストップで完結。

\無料5分で完了!フィリップ証券でMT5口座を開設する/

公式サイトへ

詳細ページへ

これらを比較すると、

| スタイル | おすすめ口座 | 特徴 |

|---|---|---|

| 初心者 | DMM FX | 分析機能が直感的で学びやすい |

| デイトレ | GMOクリック証券 | 約定力・スプレッド・安定性が高い |

| スイング | OANDA Japan | MT5対応で検証環境が強い |

| 検証・EA活用派 | フィリップ証券(Phillip MT5) | 自動売買・カスタム分析・VPS接続対応の本格環境 |

FXのチャート分析は、ツールの選択=勝率の再現性と直結します。

分析の精度を上げることはもちろん、環境そのものを設計の一部と捉えることが、長期的に勝つための条件です。

まとめ|FXチャート分析を再現性のある勝ち方へ

FXのチャート分析は、単に相場を読む技術ではありません。

それは、データを根拠に再現性のある勝ち方を設計するための科学的なツールです。

トレンドやインジケーターを読み解く力も大切ですが、それ以上に重要なのは、期待値のある分析・適切な資金管理・継続的な検証という3つの軸を組み合わせることです。

最後に、本記事で学んだ要点を整理し、今日から実践に移すための具体的なステップを提示します。

本記事の要点整理(構造・手法・設計・環境)

-

構造理解

チャート分析の基礎は、ローソク足・トレンド・時間足の関係を理解すること。

これが相場を、俯瞰で捉える視点を生み、無駄なトレードを減らします。 -

手法の選定

移動平均線、RSI、MACDなど、主要なインジケーターを使って自分の優位性を見極めましょう。

たくさんの指標を使うのではなく、自分が一番理解できる1〜2個に集中することが成功の近道です。 -

設計と検証

チャート分析を勝ち方に変えるには、期待値(損益比×勝率)の視点で設計し、トレード記録を残して改善を繰り返すことが不可欠です。

Saadati & Manthouri(2024)は、シンプルなテクニカルルールでも、検証プロセスを継続することで有意な成果を得られると報告しています。 -

環境構築

FXのチャート分析は、分析ツールや口座環境の質によって再現性が大きく変わります。

MT5やTradingViewなどの高機能ツールを活用し、スプレッド・約定力の高い口座を選ぶことで、分析結果を正確に反映できます。

これら4つの要素を統合することで、感覚ではなく構造で勝つトレード設計が完成します。

すぐに実践できる3ステップ

FXのチャート分析を身につけるには、一度にすべてを完璧にする必要はありません。

まずは以下の3ステップから始めましょう。

① チャート構造を理解する

ローソク足や時間足を使って、相場の流れを読む練習をしましょう。

ダウ理論やトレンドラインの基礎だけでも、勝率のブレは大きく改善します。

② 手法を1つ選び、検証する

移動平均線×RSIなど、シンプルな組み合わせで構いません。

過去チャートで30回以上検証し、期待値がプラスかを確認する。

この定量的な習慣が、勝てる人と感覚派の分岐点です。

③ 分析に強い環境を整える

分析力を活かすには、取引環境も含めて設計する必要があります。

TradingViewやMT5などのツールを活用し、

スプレッドが狭く約定力の高いFX口座を選ぶことで、分析の精度を実戦で再現できます。

分析は学問であり、トレードは検証実験です。

日々の記録と改善を繰り返すことで、チャート分析は習慣へと進化していきます。

次に読むとFXの理解が深まる記事(知識を戦略へ深化させる)

FXのチャート分析を学んだ次のステップは、リスクをどう管理するかです。

どれだけ優れた分析をしても、資金管理が欠ければ結果は安定しません。

次に読むとFXの理解が深まる記事はこちらです。

- FXで勝てない理由と勝つための設計論|心理・資金管理・環境で再現性ある勝ち方を作る

→FXで勝てない理由を、心理・リスク・環境の3視点から体系的に解説。

また、FXをやめたいと思っている人は、

- 株やFXを「やめたいのにやめられない」投資で心が壊れる前に知るべきやめられない心理FX口座開設おすすめ|チャート分析に強い取引環境を整える

→やめたいのにやめられない心理の正体を、報酬系・自己処罰・思考停止など脳科学の観点から解説。

最後に│分析を知識で終わらせない

FXのチャート分析の本質は、当てることではなく再現することにあります。

勝ち方を設計し、環境を整え、習慣として続ける。

この3つを日々積み上げることが、唯一の近道です。

市場は常に変化しますが、変化に適応できるのは、検証と設計を続ける人だけです。

今日、あなたがチャートを開く瞬間から、分析=設計という視点を持てば、

それはもう感覚トレードではなく、戦略的トレードの第一歩です。