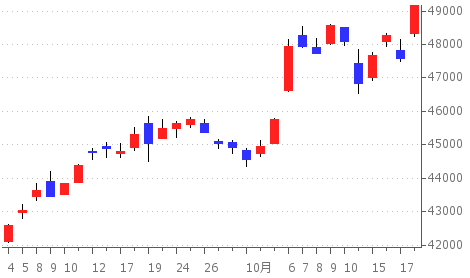

2025年10月第3週の東京株式市場は、高市政権発足と米中対立の緊張緩和期待を背景に、大幅な上昇を見せた1週間となりました。

週明けから日経平均は一気に1600円超高と急反発し、ついに終値で初の4万9000円台に到達。

自民党と日本維新の会の連立合意により政局不安が後退したことで、「高市トレード」が再燃しました。

週後半は一時的な利益確定売りに押されつつも、半導体やAI関連株が相場をけん引。

国内政治・海外リスク・AIテーマが交錯しつつも、全体としては「リスクオン(積極的な買い)」が優勢の週でした。

全体動向

この週の相場を支えたのは、政局安定 × 米中リスク緩和 × ハイテク株高という三拍子。

20日に高市早苗氏の首相就任が確実視され、維新との連立政権合意が発表されたことで、政局不透明感が一気に後退。

同時に、米地銀決算で信用不安が和らいだほか、米中首脳会談への期待も高まり、リスク回避ムードが後退。

AI・半導体関連を中心にグロース株が買われ、東エレクやアドテスト、ソフトバンクGなど主力株が上昇。

週中は材料出尽くしによる調整を挟んだものの、24日には再び最高値を更新し4万9300円台を回復しました。

投資家心理は強気基調を維持し、「押し目買いが優勢」「バリュー株にも循環の兆し」が見られた1週間でした。

日別サマリー

10月20日(月)

日経平均 +1603円(+3.37%)の大幅反発。

高市政権誕生確実報道で政局不安が後退、「高市トレード」再開。

全面高となり、終値で初の4万9000円台を突破。AI関連や銀行株が上昇。

10月21日(火)

+130円と続伸し、連日で最高値更新。

高市首相就任を織り込みながら、午前中は節目5万円を意識する動き。

午後は「材料出尽くし」売りで一時下落するも底堅さを維持。

10月22日(水)

前日比▲8円と小反落。急上昇後の利益確定売りが優勢。

ただ、TOPIXは堅調で、内需株(自動車・建設)に資金がシフト。

トヨタが年初来高値を更新。

10月23日(木)

▲666円と反落。米中対立懸念の再燃と米ハイテク決算の失望売りで半導体株が軟調。

AIや防衛などテーマ株は底堅く、全体下落を緩和。

10月24日(金)

+658円と反発。米中首脳会談への期待が高まり、再び買いが優勢。

インテル決算好調や円安進行で半導体株が強く、日経平均は再度最高値更新。

無料で株価チャートや決算データ、アナリストコメントなどを確認でき、企業分析の精度を高められます。

松井証券「マーケットラボ」徹底ガイド|無料機能・使い方・米国株版・他社比較まで解説

ここから確認

初心者向け解説

FOMO(取り残される恐怖)とは?

FOMO(Fear of Missing Out)は、直訳すると「取り残されることへの恐れ」。

投資の世界では、

勢いで買いが膨らむ心理現象を指します。

心理的メカニズム

人は利益よりも「他人の成功を逃す痛み」に敏感です。

周囲が利益を上げている様子やニュースで「最高値更新」などの言葉を聞くと、「今買わなきゃ損をする」という不安が生まれます。

その結果、企業の業績や指標を精査せずに感情的な買いが加速し、相場が過熱する傾向があります。

投資行動としての特徴

-

SNSやニュースで「上がっている銘柄」が話題になるほど、買いが連鎖。

-

信用取引・短期資金の流入で値動きが急になる。

-

需給が一気に偏り、ボラティリティ(変動率)が上昇しやすくなる。

-

結果的に「高値掴み」をする投資家が増え、調整局面では急落のリスクも。

今週(10/20週)の相場でのFOMO

20日の日経平均+1603円高という急騰場面では、政局不透明感の後退や高市政権への政策期待を背景に、「もう上がるしかない」という空気が広がりました。

その結果、東証プライム銘柄の9割以上が上昇し、個人投資家を中心とする取り残されまい買いが集中。

いわゆるFOMO的な動きが市場全体を押し上げ、相場を一段高に導いたとみられます。

注意点

FOMO相場は一時的な勢いで形成されるため、材料が出尽くすと反動も早いのが特徴。

今週も21日には「材料出尽くし」で一時的に800円下げる場面があり、FOMOがピークを迎えたあとの利益確定売り(冷静化)が起きたと考えられます。

「材料出尽くし」とは?

「材料出尽くし」とは、

株価を押し上げていた好材料(ポジティブニュース)がすでに株価に織り込まれ、発表後に一時的な売りが出る現象を指します。

言い換えると、「いいニュースが出たのに株が下がる」という一見不思議な値動きのことです。

仕組み:なぜ「良いニュース」で株が下がるのか?

株式市場は常に「将来を先回りして動く」ため、投資家たちはニュースが発表される前から、すでにその期待で株を買っています。

たとえば、

→ 財政拡張・円安期待で株価が上昇

→ 発表前の時点で多くの投資家がもう買っている

そして実際にニュースが現実になった瞬間、

という動きが出る。

結果的に、ニュースの発表と同時に売りが出て株価が下がる、これが「材料出尽くし」です。

今週(10月第3週)のケース

10月21日(火)は、「高市早苗氏が正式に首相に選ばれた」というビッグイベントがありました。

一見、株式市場にはプラスのニュースですが、実際の日経平均は、

-

前場:700円以上上昇 → 午後:一時800円下落

つまり、

「高市首相誕生」が確実視されていた時点で投資家はすでに株を買っており、

特に短期投資家やアルゴリズム取引では、イベント前に買い→発表直後に売り、という自動戦略が多く、

ニュースの瞬間に値がさ株(ファストリ・東エレクなど)を中心に売りが膨らみました。

「材料出尽くし」の見分け方

初心者にとっては、ニュースを見て「良いのに下がる」が混乱の元になりがちですが、

実際には次のようなサインで判断できます。

| タイミング | 状況 | 株価の動き | 投資家心理 |

|---|---|---|---|

| 発表前 | 期待で買いが進む | 上昇 | 「これから上がるはず」 |

| 発表直後 | 実現・確認 | 一時的に下落 | 「もう上がり切った」 |

| 数日後 | 新しい材料が出るまで様子見 | 横ばい〜反発 | 「次のテーマ待ち」 |

つまり、「材料出尽くし」は上昇トレンドの休憩ポイントとも言えます。

本格的な下落トレンドではなく、過熱感の調整に過ぎないケースも多いのです。

実務的な見方(投資家向け)

-

「噂で買い、事実で売る」(Buy the rumor, sell the fact)という相場格言がこれを表しています。

-

ニュースの内容よりも織り込み具合が重要。すでに報道や市場コンセンサスに反映されているかをチェック。

-

「材料出尽くし」は下落サインではなく、次の材料への転換期とも言えます。

まとめ:今週の「材料出尽くし」

10月第3週の「高市首相誕生」をめぐる相場では、

-

好材料(政局安定・財政期待)→ すでに織り込み済み

-

発表直後→ 利益確定売り(短期筋・年金筋の売り)

-

数日後→ 半導体・バリュー株中心に再び買い戻し

という典型的な「材料出尽くし → 再評価」型の値動きが確認されました。

今後も、政策実行や予算編成など次の材料が出てくるまで、市場は一旦の様子見モードに入る可能性があります。

要点まとめ

-

「材料出尽くし」は期待が実現した瞬間に出る一時的な売り

-

好材料なのに下がる=期待が先に反映されていたサイン

-

長期的には「新たなテーマが出るまでの小休止」

対中輸出規制とは?

対中輸出規制(Export Restrictions on China)とは、

米国政府が安全保障や技術流出防止の観点から、中国への先端技術製品(特に半導体・AI関連)の輸出を制限する措置を指します。

簡単にいえば、「軍事転用可能な技術を中国に渡さない」ための経済制裁の一種です。

背景と目的

アメリカは近年、AIや量子コンピューティングなどの最先端分野で中国との技術競争が激化しており、

「軍事利用につながる可能性のある半導体技術」を中国企業に供給することを強く警戒しています。

特に問題視されているのは、

-

高性能GPU(例:NVIDIAのAIチップなど)

-

半導体製造装置(露光装置・エッチング装置など)

-

AI開発用ソフトウェアやEDAツール(設計支援ソフト)

米商務省は、これらの製品や技術を輸出する際に「輸出許可(ライセンス)」を義務づけ、

特定の中国企業(例:華為技術〈ファーウェイ〉、中芯国際〈SMIC〉など)への供給を実質的に禁止しています。

市場への影響

この規制は単に「中国向け輸出が減る」だけでなく、半導体業界全体の需給と収益構造に影響を与えます。

-

半導体製造装置メーカー(日本・オランダ)への影響

東京エレクトロン(東エレク)やアドバンテスト、レーザーテックなどは、中国向けの売上比率が高いため、

規制強化が報じられると株価が下落しやすい傾向があります。 -

米中対立構図の再燃リスク

輸出規制は単発では終わらず、「報復→追加制裁→再報復」という形で波及。

そのたびに世界的なリスクオフ(安全資産への資金逃避)が起き、株価変動が大きくなります。 -

サプライチェーンの再構築圧力

企業は中国以外の生産拠点(例:日本・韓国・ベトナムなど)への移転を進める動きもあり、

中長期的にはサプライチェーンの分断=コスト増につながる懸念も。

今週(10月第3週)の相場での位置づけ

10月23日(木)には、トランプ政権が中国へのソフトウェア搭載製品の輸出規制を検討しているとの報道を受け、米国市場でエヌビディアなどの主要半導体株が大幅安。

東京市場でもその流れを引き継ぎ、アドテストや東エレクなどの値がさ株が一時900円超の下落要因となりました。

その後、24日(金)には米中首脳会談の報道で懸念がやや後退し、半導体株が買い戻されて日経平均+658円(+1.35%)反発という展開に。

つまり、

まとめ:なぜ「対中輸出規制」は相場の地雷なのか

-

半導体は日本市場の主力セクター(時価総額・寄与度が大きい)

-

規制報道は「業績悪化懸念」だけでなく、「米中対立激化→世界景気減速」への不安を連想させる

-

結果として、1本の報道で数百円規模の下落を誘発する「相場変動トリガー」になりやすい

投資家視点のポイント

-

「輸出規制」報道は半導体株だけでなく、指数全体に波及しやすい

-

ただし、規制→対話→緩和→再強化の循環を繰り返すため、一方向ではなく短期での振れ幅をとらえる視点が重要

■総括/来週の注目点

総括

高市政権発足と米中リスク緩和期待を背景に、東京市場は大幅反発。

一方で、週末には米ハイテク株の調整や輸出規制懸念が再燃し、波乱含みの展開。

AI・半導体主導の強気相場が続く中でも、ニュース1本で短期資金が急反応する脆さが残りました。

来週の注目点

-

高市政権の初動政策(補正予算、減税・財政出動の具体化)

-

国内決算シーズンの進行(特に電機・自動車・金融)

-

米消費者物価指数(CPI)とFRBの利下げ見通し

-

米中会談の結果と為替動向(円安再加速か)

スタンス

引き続きイベント主導の相場が続くため、短期的な値動きに振らされず「押し目拾い+逆指値管理」が有効。

半導体・AI・政策関連を軸に、国内テーマ株とバリューの循環物色に注目です。

【翌週】2025年10月第4週市況|AI・半導体主導で日経平均初の5万円台突破

【前週】2025年10月第2週市況|政局不透明→急落→連立思惑で切り返し 米地銀不安で再び反落

松井証券の「マーケットラボ」は、銘柄分析・チャート・四季報・スクリーニングまでを無料で使える高機能ツールです。

本記事では、松井証券マーケットラボの使い方、機能一覧、米国株版との違い、そして他社ツールとの比較までを徹底解説。

初[…]