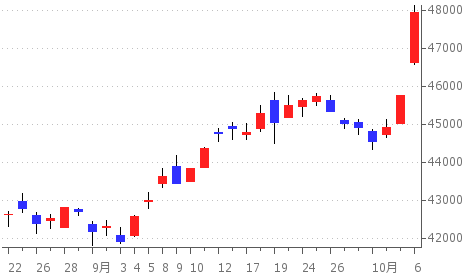

2025年10月第1週の東京株式市場は、「高市トレード」と呼ばれる株高・円安の連動相場が鮮明となりました。

自民党総裁選で高市早苗氏が新総裁に選出され、財政拡張と金融緩和の継続への期待が高まる中、日経平均は6日に過去最大級の上げ幅(+2175円)を記録。

その後も円安を追い風に最高値を更新し続け、9日には史上初の終値4万8000円台を突破しました。

一方で、週後半には政治面での新たな不安材料も浮上。

与党・公明党が連立政権からの離脱を表明し、「政権運営の不透明化」が意識されました。

市場では高市バブルとも言われる強気相場の中に一瞬の冷却感が走り、10日(金)のSQ算出日には利益確定売りが膨らみ、日経平均は一時600円超下落。

週を通じて相場は「政策期待」と「政局不安」「過熱感の調整」が交錯する展開となり、

まさに日本株市場の転換点を象徴する1週間となりました。

全体動向・市場分析

今週の東京株式市場は、高市新総裁の誕生を契機に歴史的な高値更新ラッシュとなりました。

初日の月曜日はまさに「高市ショック」ならぬ高市バブルの様相で、外国人投資家を中心に株価指数先物への買いが殺到。

円安・財政拡張期待・利上げ見送り観測の三拍子がそろい、トヨタや三菱重、東電HDなど政策関連銘柄が軒並み急騰しました。

週後半にかけては、米ハイテク株の動向や円相場の変動が焦点となり、半導体株・AI関連株が相場の主導役を担いました。

一方で、公明党が連立離脱を表明したことで、政権基盤の不安定化が懸念され、政治リスクを織り込む動きも一部で見られました。

「高市政権が単独でどこまで政策を実行できるか」という不透明感が意識され、週末には利益確定の動きが強まる一因となりました。

それでも、円安による企業業績の押し上げ効果や海外マネーの流入が支えとなり、

週間ベースでは日経平均が約1,100円上昇(+2.4%)と堅調な上昇基調を維持しました。

市場全体としては、国内政治イベントが外国人マネーを呼び込み、

政策期待と円安効果でリスクオン相場が加速する一方、政権運営リスクという新たな火種も浮上。

今後は、為替・金利・政策のほか、「政治の安定性」が新たな焦点となる週でした。

日別サマリー

■ 10月6日(月)

日経平均株価は前週末比2,175円高(+4.75%)の47,944円76銭と、過去最高値を大幅に更新しました。

4日の自民党総裁選で高市早苗氏が新総裁に選出され、積極的な財政出動や金融緩和の継続を掲げる姿勢が「アベノミクス再来」への期待を呼びました。

外国為替市場では円相場が1ドル=150円台へ急落し、自動車や防衛、原発関連株など高市関連銘柄が一斉に買われる「高市トレード」が発生。

東証プライムの売買代金は7兆8,899億円と今年最大規模を記録し、全面高の相場となりました。

■ 10月7日(火)

日経平均は6円高(+0.01%)の47,950円88銭と小幅ながら4日続伸し、連日で史上最高値を更新しました。

米ハイテク株高や円安を背景に半導体・AI関連株が買われる一方、前日の急騰を受けた過熱警戒から利益確定売りが優勢。

午後にはマイナスに転じる場面もありました。

高市新総裁の政権運営への見極めムードも広がり、相場は方向感に欠ける持ち合いとなりました。

■ 10月8日(水)

日経平均は215円安(−0.45%)の47,734円99銭と5日ぶりに反落。

米半導体株の下落を受けて東京市場でもアドテストや東エレクなどに利益確定売りが広がりました。

一方で、円安・ドル高(1ドル=152円台)を背景に自動車株や輸出関連株が買われ、相場を下支え。

市場では「高市トレード」による円安加速と金利上昇リスクの両面が意識される展開でした。

■ 10月9日(木)

日経平均は845円高(+1.77%)の48,580円44銭と再び大幅反発し、終値ベースで初めて4万8,000円台に到達。

米ハイテク株高を受けてソフトバンクグループ(SBG)が大幅高となり、単独で日経平均を470円押し上げました。

半導体関連株にも買いが広がり、時価総額は史上初の1,100兆円台に。

ただし「過熱感が強い」との声も聞かれ、短期的な調整警戒も意識されました。

■ 10月10日(金)

日経平均は491円安(−1.01%)の48,088円80銭と反落。

急ピッチな上昇を受けて利益確定売りが優勢となり、SQ(特別清算指数)算出日を前に短期筋の売りが相場を圧迫しました。

一方、ファーストリテイリング(ファストリ)は好決算を受けて6.6%高となり、1銘柄で日経平均を260円押し上げました。

連立政権の枠組みを巡る不透明感も相場の重しとなりました。

初心者向け解説

■高市トレードとは?

「高市トレード」とは、2025年10月の自民党総裁選で高市早苗氏が新総裁に選出されたことを受けて、市場が財政拡張と金融緩和の継続を織り込み、株高・円安が同時に進行した現象を指します。

高市氏は、積極的な財政出動による景気刺激策や防衛・エネルギー投資の強化、日銀の金融緩和姿勢を支持する方針を示しており、これが投資家心理を大きく押し上げました。

海外投機筋(ヘッジファンド)を中心に、株価指数先物や輸出関連株の買いが急増し、東京市場では「高市トレード」と呼ばれる一連の買いの流れが形成されました。

仕組みとしては、「政府支出が増える → 国内景気が刺激される → 企業業績の改善期待 → 株価上昇」という流れと、「財政支出による国債増発 → 通貨供給量の増加 → 円の価値低下 → 円安進行」という2つの連動が起きます。

特に円安は、トヨタやホンダなど輸出企業の利益を押し上げる要因となるため、株式市場では自動車・機械・電機といったセクターが買われやすくなります。

このように「高市トレード」は、財政拡張×円安×輸出関連株高という3つの要素が重なった結果として生じた相場現象です。

2013年前後に見られた「アベノミクス相場」に近い構図であり、日本株全体の上昇ムードを象徴するキーワードとなりました。

一方で、市場では「円安が過度に進行すれば輸入コスト増や物価上昇につながる」との警戒感も残っており、今後の金融政策運営が注目されています。

■円安の影響

この週の東京株式市場では、円相場が一気に1ドル=147円台から153円台へと急落し、約8カ月ぶりの円安水準となりました。

背景には、自民党総裁選で高市早苗氏が新総裁に就任し、財政拡張×金融緩和の継続期待が高まったことがあります。

市場は「高市政権下では景気刺激策が続く」と見込み、円売り・株買いの動きが加速しました。

円安が進むと、トヨタ・ホンダ・マツダなど輸出型企業の採算が改善します。海外で1ドル=100円のときに得られる1万ドルの利益は100万円ですが、円安で1ドル=150円になると150万円に増えます。

この為替差益が企業業績を押し上げ、株価上昇につながるため、自動車や機械・電機セクターに買いが集中しました。

実際、10月6日(月)にはトヨタやホンダ、東エレクなどが急伸し、日経平均は+2175円(+4.75%)の大幅高を記録しています。

一方で、円安は輸入コストの上昇という副作用も伴います。特に食料品・外食・小売・エネルギー関連など、海外から仕入れるコストが増える企業には逆風となります。

イオンやゼンショー、ハイデ日高などの内需株が下落したのはその典型で、「円安=全ての企業に追い風」ではない点がこの週の相場で改めて浮き彫りになりました。

さらに、急速な円安は投資家の心理にも揺さぶりをかけます。円安で日本株は短期的に上がりやすいものの、進みすぎれば輸入インフレや国債金利上昇(債券売り)→日本売り懸念へとつながり、相場の乱高下を引き起こすリスクがあります。8日(水)以降は「高市トレード」が過熱し、過度な円安進行が警戒されたこともあり、株価の上値は次第に重くなりました。

つまり、今週の「円安相場」は一時的な株高をもたらした一方で、恩恵とリスクが表裏一体という日本市場の構造を示す典型例となりました。

SQ(特別清算指数)とは?

SQ(エスキュー:Special Quotation)とは、株価指数先物やオプション取引を清算(決済)するために算出される基準価格のことを指します。

日経平均先物や日経225オプションなど、金融派生商品(デリバティブ)は現物株とは別に「○月限」と呼ばれる期限付きの取引で行われており、その最終的な決済価格がSQ値として毎月第2金曜日に決まります。

SQ当日は、これらの先物・オプションを持っている投資家(主に海外ヘッジファンドや国内機関投資家)が、損益を確定させるために現物株を大量に売買します。

たとえば「4万8000円で決済したい」と思う投資家が多ければ、先物と現物を同時に買う・売る注文が集中し、株価がその水準に向かって磁石のように引き寄せられるように動きます。

このため、SQ算出日の朝は特に値動きが激しくなる傾向があり、相場のボラティリティ(変動率)が一時的に上昇します。

■2025年10月10日のSQが相場に与えた影響

今回(10月10日)は10月限のメジャーSQ(3・6・9・12月にあたる「四半期ごとに大きなSQ」)であり、通常の月よりも取引規模が非常に大きくなりました。

QUICK試算によるSQ値は4万8779円14銭で、前日の日経平均終値を上回る水準。

このため、市場では「SQに向けて短期筋(海外投機筋など)が株価を買い上げていた」との見方があり、算出後はそのポジションを一斉に手じまう(売る)動きが広がりました。

つまり、10日の下落(終値491円安、一時600円超安)は「高市トレードで過熱していた相場に、SQ通過をきっかけにした利益確定売りが重なった」結果です。

このように、SQは単なるテクニカルなイベントではなく、短期資金の流れを変える節目になることが多く、機関投資家や短期トレーダーは常に意識しています。

■初心者が意識すべきポイント

-

毎月第2金曜日は特別な金曜:株価が急に大きく動く可能性がある日

-

メジャーSQ(3・6・9・12月)は特に要注意:取引量が増え、乱高下しやすい

-

短期的な値動きに惑わされないことが大切:SQによる一時的な調整の後、相場は元のトレンドに戻るケースも多い

松井証券アプリなら、最新ニュースを見ながらすぐに日本株を取引できます。

チャンスを逃さない投資環境を手元に。市況を読んだら、次は行動!

【PR】

総括

10月第1週は、「政策」「為替」「海外市場」の三大要因がすべて株価上昇方向に働いた一方で、「政局」という第4の要因が静かに火を灯した週でもありました。

高市トレードによって株価は史上最高値を更新し、海外勢の資金も流入しましたが、公明党の離脱報道によって一転、政権の先行きに不透明感が広がり、週末には利益確定売りが加速。

市場は「期待」と「警戒」がせめぎ合う新局面に突入しました。

次週以降は、

高市政権がどのように連立再編や国会運営を進めるのか、そして為替・金利・物価のバランスをどう取るのかが、日本株の持続的な上昇を左右する最大のテーマとなりそうです。

【翌週】2025年10月第2週市況|政局不透明→急落→連立思惑で切り返し 米地銀不安で再び反落

【前週】2025年9月第5週市況まとめ|日経平均、史上最高値更新 米利下げ観測と海外勢買いで