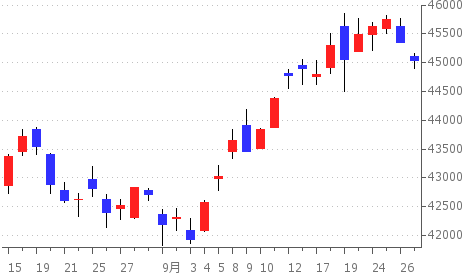

2025年9月第5週の東京株式市場は、「調整から再上昇」へと転じた節目の1週間となりました。

日経平均株価は週前半、配当落ち・リバランス・円高進行という三重の売り要因で一時4万5000円を割り込みましたが、週後半には米国の追加利下げ観測をきっかけに急反発。

米株の史上最高値更新が東京市場にも波及し、週末には日経平均が832円高と過去最高値を再び更新しました。

半導体や医薬品などグロース(成長)セクターが買われる一方、為替の振れや機関投資家の資金移動が相場を揺らすなど、需給と外部環境がせめぎ合う1週間となりました。

全体動向

9月第5週の東京株式市場は、まさに「材料の多い週」となりました。

日経平均株価は月曜日から水曜日にかけて3営業日続落し、節目の4万5000円を割り込むなど調整色が強まる場面もありました。

要因としては、9月末の配当落ちや、四半期末・下期入りに伴う機関投資家のリバランス売り、さらに米連邦政府の一部閉鎖という政治リスクが重なったことが挙げられます。

加えて、日銀審議委員の発言や金融政策決定会合の「主な意見」公開をきっかけに、年内追加利上げ観測が意識され、円高方向への振れが株価の重荷となりました。

一方で、週後半は雰囲気が一変。

米国の雇用指標が弱めに出たことで「FRBが利下げを継続する」との見方が広がり、米国株式市場で主要3指数がそろって最高値を更新。

これが東京市場にも波及し、海外投資家を中心とした買いが流入しました。

特に、米国半導体株の上昇を受けて東京市場でも東エレクやアドテストといった半導体関連株に資金が集まり、日経平均は金曜日に一気に800円超上昇、過去最高値を更新しました。

このように、

短期的な乱高下の中でも、日本株の基調としては依然「強気相場」が続いていることを確認できる1週間でした。

日別サマリー

9月29日(月)

日経平均は前週末比311円安の4万5043円で続落。

配当権利落ちで約300円押し下げられたほか、配当取り後の手じまい売りや円高進行が重荷に。

トヨタやホンダが下落しましたが、半導体株や一部医薬品株は買われました。TOPIXも反落。

9月30日(火)

日経平均は3日続落となる111円安の4万4932円。

四半期末の機関投資家によるリバランス売りが重しとなり、SBGやアドテストなど主力株に売りが集中。

一方、金融株は日銀の再利上げ示唆を背景に堅調でした。月間では日経平均が5.18%高と6カ月連続の上昇。

10月1日(水)

日経平均は4日続落し、381円安の4万4550円。

米政府機関の一部閉鎖が伝わり、リスク回避姿勢が強まりました。9月短観は改善したものの、利上げ観測が残り先物売りを誘発。

下げ幅は一時600円に迫りましたが、ゲーム株や医薬品株の一角が下支えしました。

10月2日(木)

日経平均は5営業日ぶりに反発し、385円高の4万4936円。

前日の米株高を引き継ぎ、東エレクやアドテストなど半導体株に買いが集中。

米製薬株高を受けて第一三共など医薬品株も上昇。ただし、米政府閉鎖リスクが警戒され、上値は限定的でした。

10月3日(金)

日経平均は832円高の4万5769円と大幅続伸。

9月25日以来の最高値を更新しました。米利下げ観測を背景に米株が史上最高値を更新、その流れを受けて海外勢の先物買いが加速。

自民党総裁選を前に持ち高整理の売りは限定的で、ほぼ一本調子で上昇しました。

初心者向け解説

配当落ちとは?

株式市場には「配当権利付き最終日」と「権利落ち日」という仕組みがあります。

企業が株主に配当金を支払う場合、配当を受け取れるのは権利付き最終日に株を保有している投資家です。

翌営業日である「権利落ち日」には、新たに株を買っても配当を受け取れなくなるため、その分だけ株価は理論上下がります。

例えば、1株につき100円の配当を出す企業があった場合、権利落ち日には理論的に株価が100円下がる計算になります。

これは「配当の権利を持たない新しい投資家にとって、その分の価値がなくなるから」です。

実際の株価は需給や投資家心理で上下するため必ずしも一致しませんが、多くの場合、配当分は株価から差し引かれて始まります。

9月29日の東京市場では、9月末決算企業の配当落ちが集中し、日経平均株価に約300円の下押し要因となりました。

ただし、これは「実質的な値下がり」というより、テクニカルな要因による調整です。実際には、下値では押し目買いも入り「配当落ちだから弱い」と単純に判断できない面もあります。

投資初心者は「配当落ちで株価が下がるのは一時的なもの」と理解しておくことが大切です。

長期投資の視点では、配当金を受け取りつつ株を保有することがトータルのリターンに繋がるため、配当落ちの株価変動に過度に振り回されないことがポイントです。

リバランス売りとは?

「リバランス」とは、投資家や運用機関が 資産配分(ポートフォリオ)を調整する行為 を指します。

投資信託や年金基金、保険会社などの大口投資家は「株○割、債券○割」といった比率で資産を運用しており、決算期末や四半期末にはこの比率が大きく崩れないように調整を行います。

例えば、日本株が想定以上に値上がりして全体の比率が高くなった場合、リバランスのために一部の日本株を売却し、その資金を債券や海外資産に振り分けることがあります。これが「リバランス売り」と呼ばれるものです。

この売りは「相場観による売買」というよりも、あくまで ルールに基づいた機械的な資産調整 に近い性質があります。

そのため、株価が好調でも月末や四半期末にまとまった売りが出て、一時的に株価が下がることがあります。

実際、9月30日の東京市場では、9月期末を迎えて国内機関投資家のリバランス売りが出やすい状況となりました。

これにより、ソフトバンクグループやアドテストといった足元で上昇してきた主力株に売りがかさみ、日経平均株価が111円安と3日続落する要因の一つとなったのです。

初心者が意識すべきなのは、リバランス売りは「一時的な需給要因」であるという点です。

つまり、

企業の業績が悪化したから売られるわけではなく、期末や四半期末というタイミングで出るテクニカルな売り圧力です。

下げが出ても、長期的な相場の流れを大きく変えるものではないケースが多いため、冷静に受け止めることが重要です。

米政府閉鎖リスクとは?

アメリカでは、政府の活動を続けるために議会で「予算案」を可決する必要があります。

しかし、与野党の対立などで予算案が期限までにまとまらないと、政府機関の一部が業務を停止する事態が発生します。

これを 「政府閉鎖(Government Shutdown)」 と呼びます。

政府閉鎖が起きると、国立公園や博物館の閉鎖、行政サービスの停止、公務員の一部が一時的に給与なしで休職になるなど、国民生活にも影響が出ます。

さらに重要なのは、 経済統計の発表が遅れる ことです。

例えば、雇用統計やGDPなどの指標は投資家が金融政策を予測するための重要な材料ですが、政府閉鎖が長引くと公表が遅れ、相場の不透明感が増してしまいます。

株式市場にとっては、この「不透明感」が最大のマイナス要因です。

投資家は「FRB(米連邦準備理事会)が利下げを続けるかどうか」を見極めたいのに、その材料となるデータが出てこないため、リスク回避姿勢が強まり株を売る動きが広がりやすくなります。

2025年10月1日の東京市場でも、米政府の「つなぎ予算案」が成立せず、政府機関の一部閉鎖が報じられたことで、日経平均株価が600円近く下げる場面がありました。

これは「経済指標が遅れるかもしれない」という不透明感や「米景気への悪影響」を懸念した投資家が売りに回ったためです。

初心者が覚えておくべきポイントは、

アメリカ経済は世界最大規模で、日本の輸出や金融市場と密接に結びついているため、政府閉鎖リスクが出ると「日本株も売られやすくなる」と理解しておくと良いでしょう。

松井証券アプリなら、最新ニュースを見ながらすぐに日本株を取引できます。

チャンスを逃さない投資環境を手元に。市況を読んだら、次は行動!

【PR】

総括

今週の東京株式市場は、月末・四半期末の特殊要因と海外要因が複雑に絡み合った結果、前半と後半でまったく違う表情を見せました。

まず週前半は、配当落ちによる理論的な株価下落に加え、機関投資家による持ち高調整(リバランス売り)が集中し、相場の重荷となりました。

特に30日と1日には、国内外で同時にリスク要因が重なり、日経平均は一時600円近く下落。

米政府機関の一部閉鎖報道も加わり、投資家は積極的な売買を手控える「守りの姿勢」が目立ちました。

しかし週後半にかけて、米国の経済指標が予想を下回り、追加利下げ観測が再び強まったことで、米国株式市場が大幅に上昇。

フィラデルフィア半導体株指数(SOX)の最高値更新をきっかけに、東京市場でも半導体関連株や医薬品株を中心に幅広い銘柄が買い戻されました。

さらに、日銀総裁の発言が「利上げを急ぐ内容ではない」と受け止められたことも円安を誘い、株価の追い風に。最終的に3日には日経平均が832円高となり、1週間ぶりに過去最高値を更新しました。

総じて、

配当落ちやリバランスの売り圧力をこなしながらも、米株高や利下げ観測が支えとなり、日本株は結局上昇トレンドを維持しています。

短期的には乱高下が続きますが、国内外の投資家が依然として日本株に強い関心を持っていることを改めて示した1週間だったといえるでしょう。

【翌週】2025年10月第1週市況|高市トレードで日経平均が沸騰 史上初の4万8,000円台へ

【前週】2025年9月第4週市況まとめ|日経平均は最高値更新も、週末に反落