全体動向

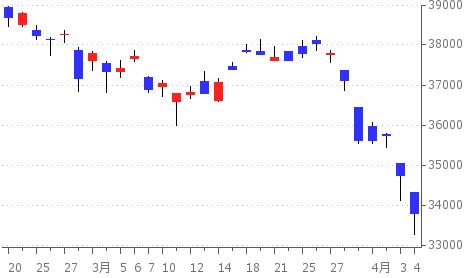

3月最終週の東京株式市場は、大幅下落と反発が入り混じる波乱の展開となりました。日経平均株価は週明け31日に1,500円超の急落を記録し、米景気後退懸念やインフレ再燃リスクを背景に投資家心理が悪化。その後、4月に入り自律反発を試す動きが出たものの、米トランプ政権による「相互関税」の詳細発表が重荷となり、再び急落しました。

とくに、自動車株や半導体株が関税の影響を強く受けて売られる場面が目立ち、銀行株も金利低下を背景に軟調。

一方で、ディフェンシブ銘柄や生活関連株には買いが入り、市場全体が「リスク回避」と「反発期待」の綱引き状態にありました。

日別サマリー

3/31(月)

日経平均は前週末比1502円安(-4.05%)の3万5617円。米株安やインフレ懸念を背景に広範な銘柄が売られ、東証プライムの値下がりは1600銘柄超。

米トランプ大統領が「相互関税」を示唆したことも投資家心理を冷やしました。

4/1(火)

日経平均は小幅反発。3営業日で2000円超下げた反動で自律反発の買いが入りました。ただ、期初の益出し売りや持ち高調整も出て、戻りは限定的。

TOPIXやJPXプライム150も小幅反発にとどまりました。

4/2(水)

日経平均は続伸し3万5725円に。米ナスダック反発を受け、東エレク・アドテストなど半導体株が買われました。

一方、銀行株やディフェンシブ銘柄には売りが入り、TOPIXは反落。方向感に乏しい展開でした。

4/3(木)

日経平均は989円安(-2.77%)。トランプ政権が相互関税の詳細を発表し、自動車への追加関税が嫌気されトヨタ・ホンダなどが急落。

景気減速懸念から金利低下→銀行株安も加わり、全面安の様相となりました。

4/4(金)

前日の流れを引き継ぎ、日経平均は再び大幅安。TOPIXも3%超下落し、自動車・半導体・金融など主力株が売られました。

米国株も急落しており、リスク回避姿勢が鮮明となった一日でした。

初心者向け解説

1) 「相互関税」とは?

関税とは、国と国の間で輸出入する際にかかる「税金」のようなもので、モノの値段に上乗せされるコストのことを指します。

例えば、日本からアメリカに車を輸出する場合、関税が10%かかれば、現地の販売価格がその分高くなり、競争力が落ちてしまいます。

企業にとっては「売上が減る・利益が圧迫される」要因となり、結果的に株価にもマイナスの影響を与えます。

今回よく耳にする「相互関税」とは、アメリカが日本や中国など幅広い国との貿易に対して「お互いに関税をかけ合う」仕組みを強調する政策です。

単なる一国との貿易摩擦ではなく、複数の国を巻き込んだ「貿易戦争」に発展しかねないのが大きな特徴です。

対象が自動車や半導体など、日本の主力輸出産業に直撃する内容であれば、投資家は「企業収益が落ち込むのでは」と強い警戒感を持ち、株価は大きく下がりやすくなります。

一方で、関税が引き上げられると発表された後に「やはり一部は停止」「一定期間は猶予」といったニュースが出ると、市場は一転して「最悪の事態は避けられるかもしれない」と安心感が広がります。

その結果、株価が大きく反発する場面も見られます。つまり、関税は「企業の利益見通しを左右する最重要ファクター」であり、その変化に投資家心理が過敏に反応するのです。

今週も実際に、米中の関税発表が相次ぎ、東京市場では「発表直後に株安」「一部停止報道で急反発」という典型的な動きが繰り返されました。

こうした状況は、政策リスクが株式市場にいかに直結しているかを示す分かりやすい例といえます。

2) 「期初の益出し」とは?

「期初の益出し」とは、日本の投資家が 年度替わり(4月の始まり) に行う利益確定売りのことを指します。

日本企業や年金基金、保険会社などの機関投資家は、3月末を決算期とすることが多いため、その時点で一度ポートフォリオ(運用資産の組み合わせ)を整理します。

そして、新しい年度に入る4月初めには「一度利益を確定させてから、改めて資金をどこに振り向けるか」を決め直す動きが起きやすくなるのです。

この売買行動は、いわば 年度替わりの習慣のようなもので、必ずしも企業業績や景気に直接関係があるわけではありません。

利益確定の売りが増えると、その分だけ株価指数に下押し圧力がかかり、短期的に株価の戻りが重くなる要因となります。

今週(4月1日)の東京市場でも、実際に「期初の益出し」とみられる売りが観測されました。

前週末までに株価が大きく下げて反発局面にあったにもかかわらず、日経平均が3万6000円台を試した場面では、持ち高調整の売りが優勢になり、株価の上値を抑える展開となりました。

初心者にとって重要なのは、このような「需給要因による売買」は、一時的に相場を動かすことがあるという点です。

決算期や年度替わりといったタイミングには、投資家の資金の流れ方が変わるため、短期的に相場が不安定になったり予想外の動きを見せることがあります。

必ずしも「悪い材料」ではなく、単なるポートフォリオ調整の一環にすぎない場合も多いため、ニュースや解説を読み解く際にはこうした季節的要因を理解しておくことが大切です。

3)「ディフェンシブ銘柄」とは?

株式市場では、景気の影響を受けやすい銘柄と、比較的安定している銘柄があります。

その中で「ディフェンシブ銘柄」とは、景気が悪くても売上や利益が大きく落ちにくい企業の株 のことを指します。

例えば、

-

食品(毎日食べるものは景気が悪くても必要)

-

医薬品(病気は不景気でもなくならない)

-

電力・ガス(生活に欠かせないインフラ)

-

通信(スマホやインターネットは必須)

といった業種が代表例です。

ディフェンシブ銘柄が注目される場面

株式市場が不安定になり、景気悪化の懸念が広がると、投資家は「リスクの高い銘柄」を売り、比較的安定したディフェンシブ銘柄に資金を移すことがあります。

そのため、株価が下落する局面でもディフェンシブ銘柄は底堅く推移することが多いのです。

逆に、景気が回復し株式市場全体が上昇局面に入ると、ディフェンシブ銘柄は相対的に上昇幅が小さくなりがちです。これは「攻めの銘柄」(景気敏感株や成長株)に資金が移るためです。

初心者が覚えておきたいポイント

-

ディフェンシブ銘柄は「守りの投資先」。大きなリターンは期待しにくいが、下落局面で安心感がある。

-

景気敏感株(自動車・半導体・機械など)と組み合わせることで、ポートフォリオ全体の安定性を高められる。

-

日本株で具体的に名前を挙げると、KDDI(通信)、花王(生活必需品)、中外製薬(医薬品)、東京電力(電力) などが典型例。

つまりディフェンシブ銘柄とは、「不況でも比較的強い株」=投資家が避難先に選ぶ銘柄 です。

総括

3月最終週の東京市場は、米国発の「景気後退懸念」と「相互関税リスク」に振り回され、日経平均が1日で1000円以上動く乱高下の週となりました。

投資家にとって最も警戒すべきは「政策リスク」であり、ニュース一つで相場が急変する不安定な地合いが続いています。

初心者は大きな値動きに一喜一憂するのではなく、「なぜ動いたのか」を冷静に分析する習慣を持つことが大切です。

【翌週】2025年4月第1週市況まとめ|関税リスクと円高懸念が直撃、日経平均が歴代級の上下動

【前週】2025年3月第4週市況まとめ|関税ヘッドラインと「配当権利落ち」で乱高下