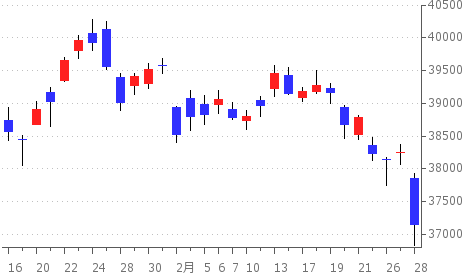

全体動向

2月第3〜4週の東京株式市場は、米国株の下落やトランプ政権の関税強化観測、半導体関連株の大幅安と円高進行が重なり、下落基調が鮮明となりました。特に2月28日には日経平均株価が約5カ月ぶりに3万7200円台まで急落し、相場の混乱が広がりました。 一方で、バフェット氏の商社株買い増し発言が一部銘柄を支える場面も見られ、市場は強弱入り混じる展開となりました。全体としては「関税リスク」「米ハイテク株安」「円高」という外部要因が主な下押し材料となり、投資家心理は慎重姿勢を強めています。

◆ 日別サマリー

2/21

日経平均は3日ぶりに反発し、98円高の3万8776円。日銀・植田総裁の「金利上昇に対応」発言を受け、円安が進行して株価を押し上げた。ただ、利益確定売りや3連休前の手控えから伸び悩み。日産自動車はテスラからの出資期待で急伸。

2/25

539円安の3万8237円。米ハイテク株安や対中半導体規制強化観測で半導体株が大幅安。円高も逆風。一方、バフェット氏の投資意欲表明を受けた商社株が上昇し、相場の下げを一部緩和。

2/26

95円安の3万8142円と続落。米景気減速懸念や円高を背景に下げ幅は一時500円に迫る場面も。半導体関連株の下落が目立ったが、大引けにかけて先物の買い戻しが入り下げ幅を縮小。

2/27

113円高の3万8256円と小反発。先物主導の買いで一時200円超上昇。米株はまちまちで、エヌビディア決算を受けた半導体株は反応が割れた。任天堂は新作ソフト期待で買われた。

2/28

急落し、3万7155円で取引終了(▲1,100円超)。米ハイテク株急落やトランプ政権の関税強化発表(カナダ・メキシコ・中国対象)を嫌気。日経平均は節目の3万8000円を割り込み、混乱が広がった。MSCI指数の入れ替えによる売買膨張も下落を加速。

◆ 初心者向け解説

株式市場には、日経平均株価やTOPIX、JPXプライム150、MSCI指数など、投資家にとって重要な「株価指数」が存在します。これらの指数は、投資家やファンドが市場全体の動きを把握するための物差しとして使われています。

指数は定期的に構成銘柄の見直し(入れ替え)が行われます。新しく採用される銘柄は「買われやすく」、逆に外される銘柄は「売られやすく」なる傾向があります。なぜでしょうか?

1. 投資信託やファンドの「機械的な売買」

多くの投資信託やETF(上場投資信託)は、特定の指数に連動する運用をしています。

例えば「TOPIX連動型ETF」であれば、TOPIXの構成銘柄と同じ比率で株を保有する必要があります。

-

新たに指数に採用された銘柄 → ファンドは必ず買い入れる

-

除外された銘柄 → ファンドは必ず売却する

この「指数連動のための機械的な売買」が発生することで、株価に大きな影響が出るのです。

2. 投資家心理と思惑的な取引

指数に採用されることは、その企業の「信頼性・代表性を市場から認められた」ことを意味します。

そのため、多くの投資家が「今後、機関投資家の資金が流入するだろう」と考え、事前に先回りして買いを入れるケースが増えます。これが株価上昇につながります。

逆に指数から外れると、「今後売り圧力がかかる」と予想して投資家が先に売るため、株価が下がりやすくなります。

3. 流動性(売買のしやすさ)の変化

指数に採用されると、取引量が増え「流動性が高まる」ため、投資家が安心して売買できるようになります。これも株価の上昇要因となります。

一方で除外銘柄は売買が減少し、投資対象としての魅力が薄れ、株価が低迷しやすくなります。

4. 短期的な値動きと長期的な影響

-

短期的には:採用・除外が発表された直後に大きく値が動くことが多い

-

長期的には:業績や成長性が結局は株価を決定するため、入れ替え効果は徐々に薄れていく

つまり「指数の入れ替え」は短期的な需給要因として大きな影響を与えるものの、長期では企業の本質的な価値が再び注目されるようになります。

まとめ

指数の入れ替えによって株価が動くのは、

-

ETFや投資信託による機械的な売買

-

投資家の思惑による先回り取引

-

流動性の変化

といった理由が重なるためです。

初心者の方にとっては「なぜ株価が急に上がったり下がったりするのか?」が理解しにくいですが、その背景にはこうした指数に連動した資金の流れがあると覚えておくと、市場を読むヒントになります。

◆ 総括

2月後半の東京株式市場は「外部要因に翻弄された2週間」でした。米国株安・関税政策・円高といった海外材料に振り回され、特に28日の急落では市場の脆弱さが露呈しました。一方で、バフェット氏の商社株買い増しや一部内需株の堅調さが相場の支えとなり、全面安を免れる日もありました。

投資家にとっては、短期的なリスク要因(関税・米景気減速・円相場)と、中長期的なテーマ(AI需要・日本株割安感)をどうバランスして捉えるかが鍵となりそうです。