全体動向

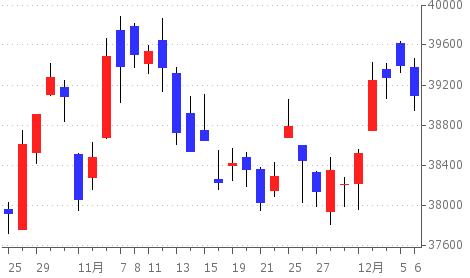

12月第1週の東京株式市場は、週前半は米国株高や日銀の金融政策据え置き観測を背景に堅調推移しましたが、週後半は半導体株の調整や韓国情勢を警戒した売りで反落しました。

日経平均は4日に39,000円台を回復、5日には過去最高値を更新する場面もありましたが、短期的な過熱感や円高の進行が上値を抑えました。

市場では「米国の利下げペース」と「日銀の金融政策修正」への思惑が交錯しており、海外要因に振られやすい展開が続いています。

市況サマリー

12/4(月)

日経平均株価は3日続伸し、終値は前日比で小幅上昇。

背景には「日銀が利上げを急がず政策据え置きに動く」との観測が広がったことがあります。円高圧力が和らぐとの期待から輸出関連株が買われました。

ただし為替が一時1ドル=149円台半ばまで円高に振れたため、自動車株は軟調。一方、韓国でユン大統領が非常戒厳を宣言したものの、その後解除され韓国株が下げ幅を縮めたことで、投資家心理には安心感も出ました。

12/5(火)

日経平均株価は4日続伸し過去最高値を更新。前日比+119円の39,395円。

背景には、米株式市場の主要指数(ダウ・S&P500・ナスダック)がそろって過去最高値を更新したことがあります。

米国のFRB利下げ観測を追い風に、東京市場でもハイテクや半導体関連を中心に買いが集まりました。加えて韓国情勢の不安定化を受けて、防衛関連株が物色される場面も。

ただし、短期的な過熱感を警戒した利益確定売りが出て、朝方の上昇幅(+350円超)からは上げ幅を縮めました。

12/6(水)

日経平均株価は5営業日ぶりに反落。終値は-304円の39,091円。

5日の米国市場で半導体指数(SOX)が下落したことを受け、東京市場でもアドテスト・東エレク・ディスコなど主力半導体株に売りが波及しました。

また、韓国で尹大統領の戒厳宣言を巡り与党幹部が弾劾支持を表明するなど政治リスクが意識され、韓国株安→ウォン安→円高という連鎖が発生。円が149円台後半まで上昇し、自動車株も軟調となりました。

一方で、国内では事業法人が22週連続で株式買い越しとのデータもあり、日本株自体の基調は崩れていないとの見方も残りました。

初心者向け解説(長め)

1. 「日銀の利上げ観測」と株価

株価は金融政策の動きと非常に深い関係があります。特に「利上げ」は市場にとって重要なシグナルです。

利上げが行われると、銀行からお金を借りる際の金利が上がるため、企業は資金調達コストが増加します。

これは投資や設備投資の抑制につながり、企業の利益を圧迫する要因になります。そのため、一般的に「利上げ=株価にマイナス材料」と受け止められることが多いのです。

さらに、利上げは為替市場にも影響します。金利が高い国の通貨は買われやすくなるため、もし日銀が利上げをすれば「円高」が進みやすくなります。

円高になると、海外で稼いだ利益を円に戻す際の換算額が目減りするため、輸出企業にとっては逆風です。特に日本経済をけん引する自動車や電機、精密機器といった輸出関連産業にとって、円高は株価を押し下げる要因になりやすいのです。

今週の東京市場では、「日銀は急いで利上げをする必要はない」という報道が相次ぎました。

これが「すぐには円高に振れにくい」という見方を生み、輸出関連株に安心感を与えました。実際、トヨタやホンダなどの自動車株、東エレクや村田製作所などの電機・電子部品株に買いが集まり、株価の上昇を後押ししました。

投資初心者にとって覚えておくべきポイントは、「金融政策=株価や為替を左右する大きな材料」だということです。

日銀が利上げを見送れば円安傾向が続きやすく、それが輸出企業の業績改善期待につながり株価を押し上げる。逆に利上げが加速すれば、景気減速や円高を通じて株価の重荷になる。このように金融政策の方向性を理解することが、相場を読むうえでとても大切です。

2. 地政学リスクと株価

株価は企業業績や経済指標だけでなく、国際情勢や政治のニュースにも大きく反応します。こうした不安定要因をまとめて「地政学リスク」と呼びます。

今週の事例でいえば、韓国で大統領が「非常戒厳」を宣言したというニュースが流れました。

戒厳令とは、政府が軍に治安維持の権限を大幅に与える制度で、通常は国内情勢が不安定なときに発動されます。

市場にとっては「隣国で政治や治安が不安定になった=経済活動に悪影響が出るかもしれない」という不安につながるため、株安・通貨安の材料になります。

実際、この発表直後には韓国ウォンが売られ、韓国株も大きく下落しました。日本市場でも投資家心理が冷やされ、一時的に株価の上値を抑える要因となりました。

ただし、その後すぐに戒厳令が解除されると、市場には「最悪の事態は回避された」という安心感が広がり、逆に買い安心感となって株価を支える動きが出ました。

このように、地政学リスクは悪材料にも好材料にもなるのが特徴です。発表直後は不安が先行して売りが出ますが、事態が落ち着けば「安心感による買い戻し」が入りやすいのです。

初心者が意識しておくべきなのは、海外の政治・安全保障ニュースは株価に即時反映されるという点です。

特に日本の株式市場は海外投資家の売買が大きな割合を占めるため、アメリカや中国、韓国など周辺国のニュースが日本株に影響を与えるスピードは非常に速いです。

たとえば、「戦争」「制裁」「政変」「戒厳」といったキーワードが出ると、真っ先に株価が売られる傾向があります。

その一方で、「停戦合意」「交渉進展」「戒厳解除」といった安心材料が出れば、一転して株価が反発するケースも多いのです。

つまり、株式投資では企業の業績やチャートだけを見るのではなく、国際情勢や政治ニュースもセットで考える必要があるということです。

海外ニュースが相場を動かすという感覚を持つことで、初心者も「なぜ今日は株価が急に動いたのか」を理解しやすくなり、冷静な判断につながります。

総括

12月第1週の日本株は、前半は海外株高と円安で堅調、後半は半導体株調整と円高で反落という「強さと弱さの同居した相場」でした。

特に日経平均は一時的に過去最高値を更新するなど強さを見せましたが、上値では利益確定売りが重く、世界情勢に振られやすい展開が続いています。

今後は米雇用統計やFOMC、そして日銀会合の結果が相場の大きなカギとなりそうです。

【翌週】2024年12月第2週市況まとめ|日経平均、一時4万円突破も上値は重く

【前週】2024年11月第4週市況まとめ| トランプ関税発言と円相場変動で乱高下